12990 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

12990 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

12990 Los(e)/Seite

HAASE-ILSENBURG, HERMANN1879 Ilsenburg - 1960 BerlinTitel: Abschied der Amazone. Datierung: Entwurf um 1902/03. Technik: Bronze, schwarz patiniert. Mit vergoldetem Speer. Maße: mit Sockel 47cm. Bezeichnung: Bezeichnet auf der Plinthe: H. Haase. Gießerstempel: Auf der Plinthe Gießerstempel: Aktiengesellschaft vorm. H. Gladenbeck & Sohn. Provenienz:Privatbesitz, Deutschland.Erläuterungen zum Katalog

Amphorenvase "Pâte sur Pâte" - Hermann Thiele (1867 - 1930)Königliche Porzellan Manufaktur (KPM), Berlin um 1907. Porzellan, weiß, glasiert. Brauner, gelber, grüner, roter Fond. Goldrelief. Rote Medaillons in Pâte sur Pâte bemalt. Unter der Glasur blaue Zeptermarke. Auf der Glasur roter Reichsapfel. 1. Wahl. Eingepresstes Jahreszeichen für G (nur zur Hälfte eingepresst). Auf der Glasur in Braun: 2083. Auf der Glasur in Gold. 61. Alle vier Medaillons in "Pâte sur Pâte" sind sign.: HT (ligiert) für Hermann Thiele. H. 18 cm. - Prov.: Privatsammlung. "Besonders beachtenswert sind 4 jeweils signierte Medaillons in Pâte sur pâte - Malerei. Die 4 in Ligatur HT aufgemalten Signaturen (nur knapp 1 Millimeter hoch) stehen für HERMANN THIELE - dem leitenden Maler für diese schwierige Maltechnik. Für die anderen Dekorationen [Reliefgold usw.] standen mehrere andere Porzellanmaler bereit."

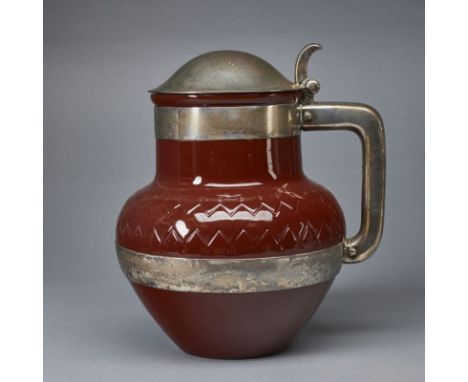

Krug mit Silbergriff und DeckelKgl. Majolika- u. Terracotta-Werkstätten Cadinen um 1910. Rötliches Steinzeug, glasiert. Unter dem Stand gestempelte Marke: Kaiserkrone Cadinen. Silber. Punzen: Halbmond/Krone, 800, Herst.-Marke: HB (Hermann Behrnd, Dresden). H. 29 cm. - Lit.: Vergleiche Margot Wolf (Hrsg.) Cadiner Majolika. Gengenbach 1988. S. 158. - Lit.: Vergleich Jörn Barfod. Des Kaisers Keramik. 100 Jahre Königliche Majolika-Werkstätten Cadinen. Husum 2003. S. 46.

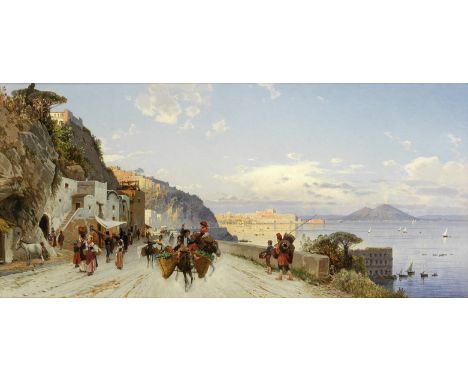

Walter Moras1856 Berlin - 1925 Berlin - "Mondnacht bei Dordrecht" - Öl/Lwd. 35,5 x 71 cm. Sign. l. u.: W. Moras. Rückseitig auf dem Keilrahmen bez. und betit.: W Moras Berlin (...) Strasse 27 / Mondnacht bei Dordrecht. Rahmen (Rahmen defekt). Minim. Farbverluste. - Lit.: Th.-B. XXV, S. 122. Walter Moras war ein deutscher Landschafts- und Marinemaler. Seine Entwicklung wurde wesentlich geprägt von dem bekannten Marine- und Landschaftsmaler Hermann Eschke, in dessen Atelier er seine Ausbildung erhielt. 1876 stellte er zum ersten Mal auf der Ausstellung der Königlichen Akademie der Künste in Berlin aus. Bis 1910 war er mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich auf den Großen Berliner Kunstausstellungen vertreten.

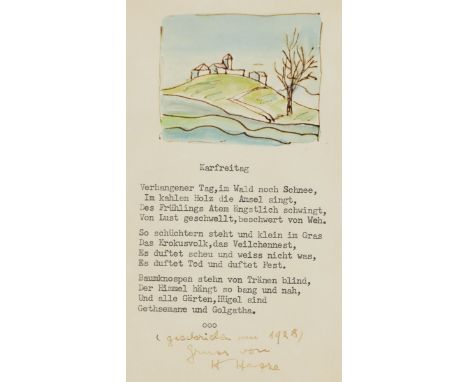

Hermann Hesse1877 Calw - 1962 Montagnola (Schweiz) - "Karfreitag" (Hügelige Landschaft mit Häusern und Baum) - Tusche und Aquarell/Papier. 5,6 x 6,9 cm (Motiv). 20,5 x 13,8 cm (Sichtmaß). Mit dem schreibmaschninengeschriebenen Gedicht "Karfreitag" sowie handschriftlicher Widmung und Signatur darunter: Karfteitag / Verhangener Tag, im Wald noch Schnee, / Im kahlen Holz die Amsel singt, / Des Frühlings Atem ängstlich schwingt, / Von Lust geschellt, beschwert von Weh. // So schüchtern steht und klein im Gras / Das Krokusvolk, das Veilchennest, / Es duftet scheu und weiss nicht was, / Es duftet Tod und duftet Fest. // Baumknospen stehn von Tränen blind, / Der Himmel hängt so bang und nah, / Und alle Gärten, Hügel sind / Gethsemane und Golgatha. // Handschriftlich: (geschrieben um 1928) / Gruss von / H Hesse. Unter Glas gerahmt. - Wir bedanken uns bei Herrn Silver Hesse für seine freundliche Mithilfe und die Bestätigung der Echtheit der Arbeit.Nobelpreis für Literatur, Schriftsteller

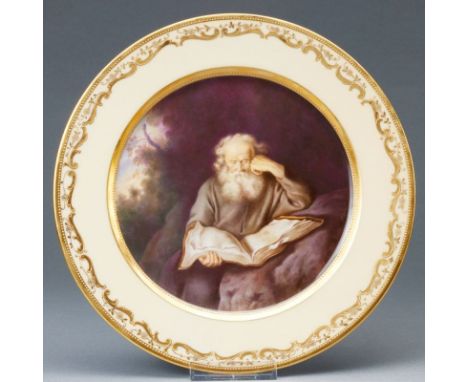

Teller - "Der Einsiedler" nach Salomon KoninckWilhelm Koch, später Hermann Koch, Porzellanmaler Dresden 1928-1949. Porzellan, weiß, glasiert. Gelber Fond. Polychrom bemalt. Goldspitze. Goldrand. Auf der Glasur blaue Marke. 1. Wahl. Goldblume zum Verdecken der Marke des Porzellanherstellers. Über beide Marken ist eine Wandhalterung geklebt (teilweise entfernt). Bez.: Der Einsiedler n. Koninck. H. 2,5 cm, D. 25,5 cm.

Seltene große Bildplatte - Vorland - Theodor Schmuz-BaudissStaatliche Porzellan Manufaktur (KPM), Berlin 1921. Porzellan, weiß, glasiert. Unter der Glasur in blau-grün-braun Tönen bemalt. In der Darstellung bez.: VORLAND und STB. Auf der unglasierten Rückseite: blaue Zeptermarke und blauer Reichsapfel mit KPM, grünes Monogramm STB, eingepresst: Zeptermarke und KPM, eingepresstes Jahreszeichen V für 1921, eingepresst: m, eingeritzte Modellnr 3817 II, eingepresst 4 und eingeritzt H. 1. Wahl. Bildplatte: 41 x 42 cm. Rahmen: 53,5 x 53,5 cm. - Lit.: Vgl. Jarchow: Berliner Porzellan im 20. Jh., Abb. S. 250. - Prov.: Privatsammlung. Entwurf von THEODOR HERMANN SCHMUZ - BAUDISS (1859 bis 1942).

Teller aus dem Tafelservice Pâris de Monmartel-BéthunePorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Modell Gotzkowsky. Oben auf der Fahne das von zwei Löwen gehaltene, bekrönte Allianzwappen auf einer Rocaillenkonsole in goldgehöhtem Sepiacamaieu. In Spiegelmitte und den drei Reserven der Fahne kleine Sträuße mit Holzschnittblumen. Über den Brandfehlern kleine Blüten. Blaumarke Schwerter, Drehernummer 22. Drei Randchips. D 24,7 cm.Meissen, 1746, das Modell von Johann Friedrich Eberlein.Der französische Bankier Jean Pâris de Monmartel (1690 - 1766) und seine dritte Frau Marie Armande de Béthune (1709 - 1772) heirateten am 16. Februar 1746. In der Familie wurde das Gerücht tradiert, dass das zu diesem Anlass entstandene Meißenservice ein Hochzeitsgeschenk des polnischen Königs Stanislaw Leszczynski sei. Tatsächlich aber war das Service ein Geschenk des sächsischen Königs August III. Für den Katalog „Fragile Diplomacy“ gaben sich Selma Schwartz und Jeffrey Munger auf die Spurensuche nach dem Service und fanden einen 1749 endenden Briefwechsel, der den Auftraggeber und den Beschenkten eindeutig identifiziert. Hermann Moritz Prinz von Sachsen, der Maréchal de Saxe, beschrieb Jean Pâris de Monmartel als dermaßen einflussreich, dass er die Staatsmaschine am Laufen hielt. Der Beschenkte hingegen war drei Jahre nach Erhalt des Services noch so stolz und glücklich darüber, dass er es in seinem Büro unter Verschluss hielt und niemand außer ihm selbst die Stücke in die Hand nehmen durfte.Das Service stand noch bis zu seinem Tod 1766 in seinen Privaträumen. Es bestand damals aus 72 Speisetellern, 24 Suppentellern, 60 Platten, vier runden und vier ovalen Terrinen, zwölf Salatschüsseln, fünf Saucièren, 20 compotiers und vier Blattschalen - hatte also einen für diese Zeit eher durchschnittlichen Umfang eines höfischen Services.ProvenienzPolnische Privatsammlung.LiteraturZur Geschichte des Services s. Schwartz/Munger, Gifts of Meissen Porcelain to the French Court, 1728 - 50, in: Cassidy-Geiger (Hg), Fragile Diplomacy. Meissen Porcelain for European Courts ca. 1710 - 63, New Haven-London 2007, S. 147 f.Eine Schüssel aus dem Tafelservice im Katalog der Sammlung Hoffmeister. Meissener Porzellan des 18. Jahrhunderts, Bd. II, Hamburg 1999, Nr. 364, und eine weitere verst. Lempertz Köln Auktion 1159 Sammlung Renate und Tono Dreßen am 13. November 2020, Lot 705.

Speiseteller aus dem FischservicePorzellan, grüner Camaieu- und violetter Aufglasurdekor, Vergoldung. Modell Modern. Blaue Stempelmarke Rautenschild und Nymphenburg, Pressmarke Rautenschild, grüne Dekornummern, roter Stempel "Gesetzlich geschützt". Minimaler Glasurberieb am Rand. D 23,9 cm.Nymphenburg, das Modell von Hermann Gradl, um 1900.ProvenienzKölner Privatsammlung.LiteraturVgl. Kat. Sammlung Karl H. Bröhan. Kunsthandwerk Metall Porzellan, Bd. II, Teil 2, Berlin 1977, Nr. 538.Vgl. Ziffer, Nymphenburger Porzellan. Sammlung Bäuml, Stuttgart 1997, Kat. Nr. 1389 ff.

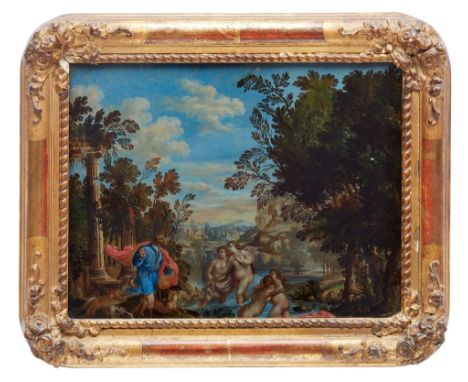

Diana und Actaeon, Italien, Ende 17. / erstes Viertel 18. Jh.Hinterglasmalerei in opaken und transparenten Farben. Geschnitzter und über rotem Bolus vergoldeter Weichholzrahmen H 30,5, B 37 cm.Die Figurenkonstellation dieses fein ausgeführten Hinterglasgemäldes ist schon seit der Renaissance bekannt. In der Sammlung der Albertina Wien gibt es einen Holzschnitt des Meister IB mit dem Vogel, aus dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts, der bereits dieselbe Anordnung aufweist: Der von seiner Verwandlung zum Hirsch überraschte Actaeon links, die Gruppe um Diana rechts davon, unbekleidet im Wasser stehend.ProvenienzAuktion Hermann Historica, Grasbrunn bei München, 2020.

Bildplatte "Schutzengel"um 1900, ungemarkt, Prägenummer 107, hochrechteckige Porzellanplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken sowie feiner polychromer Aufglasurbemalung, Interieurdarstellung mit über Babywiege gebeugtem Schutzengel, nach einem Gemälde des Münchener Malers Hermann Kaulbach (1846 bis 1909), in altem Goldstuckrahmen, dieser an den Ecken bestoßen, sonst guter altersgemäßer Zustand, Maße Platte 14,5 x 10 cm, Maße Rahmen 19 x 15 cm.

Nymphenburg Untersetzer VeilchendekorDekorentwurf Hermann Gradl 1902, Pressmarke ab 1905, gepinselte Dekornummer 1345 sowie O.23 und 15, runde Form mit wulstigem Rand und drei Kugelfüßen, Dekor aus umlaufendem Linienbündel mit beidseitig herabhängenden Blüten in grün-violetter Aufglasurbemalung sowie grüne Randlinie, leicht kratzspuriger Zustand, D 16,5 cm. Quelle: Alfred Ziffer, Nymphenburger Moderne, S. 92, Abb. 97 (gleicher Dekor).

Villeroy & Boch Mettlach Wandteller Jugendstil"Winter" aus einer Serie der vier Jahreszeiten, Entwurf Hermann Grandl d. Ä. 1902, datiert 1904, geprägte Turmmarke, Zusatz Ges. Gesch., Modellnummer 2998 sowie Nummer 6. und 04, Chromolith-Steinzeug, flache Coupeform mit polychrom staffiertem Ritzdekor und Goldrand, Darstellung einer Modedame mit Muff und umgehängten Schlittschuhen in winterlicher Seelandschaft, Wandaufhängung, guter altersgemäßer Zustand, D 44,5 cm.

Große Art déco-Teekanne DänemarkKopenhagener Stadtmarke mit Jahreszahl 1946, Beschaustempel JS für Johannes Siggaard, Herstellermarke C.C. Hermann, gedrungene Silberkanne mit umlaufenden Rippenbändern verziert, Griff und Knauf aus Holz, abnehmbarer Deckel, leichte Alters- und Gebrauchsspuren, H 17 cm, G ca. 688 g.

August Waterbeck, Große Reiterplastikverkleinerte Version des Reiterehrenmals in Lüneburg, datiert 1942 und signiert A. Waterbeck, Bronze nuanciert braun patiniert, naturalistische Darstellung eines Männeraktes in heroischer Pose, auf einem ungesattelten und ungezäumten Pferd sitzend, verkleinerte Version des als überlebensgroßes Reiterstandbild zur Ehrung des 13. Kavallerieregiments in Lüneburg aufgestellten Originals, dieses wurde 1939 vor der Schlieffenkaserne in Lüneburg aufgestellt und 1956 nach der Restaurierung in die Parkanlage am Schifferwall umgesiedelt, Modell standen August Waterbeck seinerzeit ein Wachtmeister des Regiments und das berühmte Springpferd "Wotan" (damals geritten von Hermann von Nagel und siegreich in Nationenpreisen sowie der legendären von Mussolini gestifteten Coppa d'Oro in Rom), auf langrechteckiger Plinthe, diese nicht ganz gerade, Patina partiell berieben, H 78 cm. Info: dieses Objekt muss mit einer Spedition versendet werden. Künstlerinfo: deutscher Bildhauer (1875 Amelsbüren bis 1947 Hannover), 1893 bis 1896 Ausbildung in der Werkstatt für kirchliche Kunst Wiedenbrück als Holzschnitzer, 1897 bis 1902 studierte er bei Edmund von Hellmer in Wien, ab 1903 in Hannover freischaffend tätig, ab 1920 Mitglied im Hannoverschen Künstlerverein und in der Alten hannoverschen Tischgesellschaft, er war mehrfach auf der großen Deutsche Kunstausstellung vertreten. Quelle: Wikipedia sowie Thieme-Becker/Vollmer, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Verlag Seemann Henschel GmbH & Co. KG.

Ilse Goeller, BallspielerinAnfang 20. Jh., auf der Plinthe signiert Ilse Göller München, Bronze braun patiniert, stehender weiblicher Akt, in tänzerischer Pose einen Ball in den Händen haltend, auf mit Akanthusstab verzierter, erhöhter Plinthe, partiell winzigst berieben, H 23 cm. Künstlerinfo: Münchner Bildhauerin, tätig um 1926, ansässig in München, Mitglied im Bayerischen Kunstgewerbeverein. Quelle: Hermann Kalkoff, Handbuch des Kunstmarktes, Kunstadressbuch für das Deutsche Reich, Danzig und Deutsch-Österreich, Antiqua Verlagsgesellschaft, Berlin 1926, S. 80.

Heinrich Kirchner, "Wanderer Mensch, er sieht das helle Licht" Wachsmodell für die Bronze 1983, bezeichnet "Lynkeus, der Türmer, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Sturme ergeben, gefällt mir die Welt", auf ein Stukkopodest montiert, stilisierter Mann in Pose, mehrere reparierte Bruchstellen, H gesamt ca. 70 cm. Beigegeben Buch: Dorothee Höfert, "Heinrich Kirchner - Das plastische Werk", Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg 1991, S. 197 Nr. 276 f. sowie einige Zeitungsartikel und Postkarten über den Künstler. Dieser Artikel kann nur mit einer Spedition versendet werden. Künstlerinfo: deutscher Bildhauer (1902 Erlangen bis 1984 Pavoldingen), sollte die Tischlerei seiner Eltern übernehmen, wehrte sich jedoch dagegen, weil ihm die Unterstützung zum Studium an der Münchner Kunstakademie fehlte, schrieb er sich für den Studiengang der Kunstgeschichte in Erlangen ein, ließ sich jedoch, anstatt zu studieren, zum Schreiner ausbilden, seine Eltern stellten die Bedingung, dass er sich zuerst zum Zeichenlehrer ausbilden lassen sollte, was er an der TU München 1931 erfolgreich tat, studierte anschließend an der Akademie der bildenden Künste in München unter Hermann Hahn, dessen Meisterschüler er zusammen mit Fritz Wrampe wurde, 1926-27 an der École nationale supérieure des beaux-arts und der Académie Julian in Paris, erlernte die Technik des Bronzegusses im Wachsausschmelzverfahren autodidaktisch, bereiste Italien, ab 1932 Anstellung als Leiter der Gießwerkstatt der Akademie wo er bis 1970 lehrte, er richtete dort eine Abteilung für den Bronzeguss im Wachsausscheidungsverfahren ein, ab 1952 hatte er auch an der Münchner Akademie eine Professur inne, nahm an zahlreichen Ausstellungen teil, seine Werke werden von Museen und auch im öffentlichen Raum gezeigt. Quelle: Wikipedia.

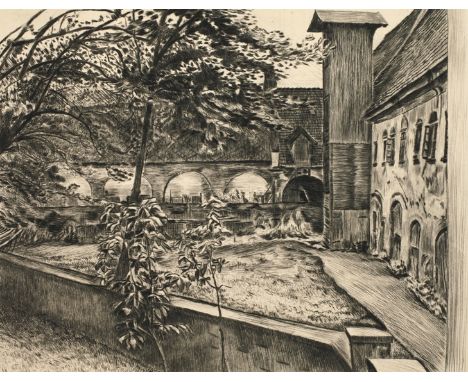

Ludwig Meidner, Klosterhof in Grüssau/SchlesienBlick in den beschaulichen und von Gebäuden umgebenen Hof, Radierung, um 1925, unter der Darstellung rechts in Blei signiert "L. Meidner", der breite weiße Rand minimal schmutzspurig, Darstellungsgröße ca. 15 x 19 cm, Blattmaße ca. 27,5 x 36 cm. Künstlerinfo: dt.-jüdischer Maler, Zeichner, Graphiker und Dichter (1884 Bernstadt an der Weide bis 1966 Darmstadt), 1901-03 Maurerlehre, studierte 1903-05 an der Kunst- und Gewerbeschule Breslau, 1905-06 Modezeichner in Berlin, parallel Radierunterricht im Atelier von Hermann Struck in Berlin, 1906-07 Studium an der Académie Julian und im Atelier Cormon in Paris, ab 1908 in Berlin tätig, 1912 Gründung der Gruppe "Die Pathetiker", in Berlin Mitarbeit an expressionistischen Zeitschriften wie "Der Sturm", "Die Aktion", "Die Weißen Blätter" und "Der Feuerreiter", 1914 kurzzeitig in Dresden ansässig, später in Berlin-Halensee, ab 1933 als "entartet" diffamiert und mit Arbeits- und Ausstellungsverbot belegt, 1935-38 Zeichenlehrer am jüdischen Realgymnasium "Jawne" in Köln, 1938 Emigration nach London, 1940-41 Internierung als feindlicher Ausländer, 1953 Rückkehr nach Frankfurt am Main, später Atelier in Hofheim am Taunus und ab 1963 in Darmstadt, Mitglied der Berliner Secession und im Künstlerbund Schlesien, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler und Wikipedia.

Prof. Herbert Tucholski, "Insel Rügen"Blick auf vereinzelte Fischerhütten in flacher Landschaft, Holzschnitt, unter der Darstellung in Blei rechts signiert "Herbert Tucholski" sowie links betitelt und datiert "Insel Rügen 1936", im Stock unten links ligiertes Monogramm "HT", späterer Abzug, knickspurig, im Randbreich mit kurzem Einriss, Darstellungsmaße ca. 12,5 x 16,5 cm, Blattmaße ca. 40 x 36,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Graphiker (1896 Konitz/Westpreußen bis 1984 Berlin), 1913-15 Besuch der Kunstgewerbeschule in Berlin, ab 1915 Kriegsdienst im 1. Weltkrieg, 1920-25 Studium an der Kunstakademie in Dresden bei Ludwig von Hofmann, Max Feldbauer und Richard Müller, 1926-28 Hospitant an der Akademie der Künste in Berlin, 1929-30 Aufenthalt in der Villa Romana und Villa Massimo, 1933 Zusammenarbeit mit Käthe Kollwitz und Hermann Blumenthal, 1964 Ernennung zum Professor, 1979 Nationalpreis der DDR, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“ und Wikipedia.

Alfred Traugott Mörstedt, "Treppenelemente"geometrische Komposition, Gouache, in Blei bezeichnet, signiert und datiert (19)97, bezeichnet "e.a.", unter Glas im Passepartout gerahmt, Falzmaße 12 x 16 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

Alfred Traugott Mörstedt, "Rosenmontagmorgen"rhythmische, für den Künstler typische Komposition, aquarellierte Radierung mit schönem Plattenton auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)93" sowie mittig betitelt "Rosenmontagmorgen", an der Blattunterkante bezeichnet "Drucker-Exemplar für W. Henkel", Darstellungsmaße ca. 16 x 25 cm, Blattmaße ca. 35,5 x 39,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

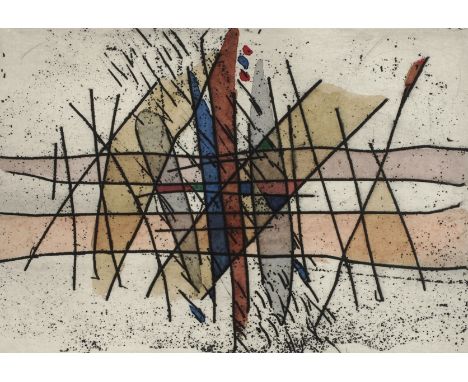

Alfred Traugott Mörstedt, "Im Stil der Jugend"harmonische Komposition in angenehmer Farbigkeit, aquarellierte Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)83", sowie mittig betitelt "Im Stil der Jugend", an der unteren Blattkante bezeichnet "Drucker-Exemplar", Darstellungsmaße ca. 17,5 x 24,5 cm, Blattmaße ca. 34 x 38 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

Alfred Traugott Mörstedt, "Momentaufnahme"aus Strichen und unregelmäßigen Formen bestehende Komposition, aquarellierte Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)86" sowie mittig betitelt "Momentaufnahme", an der unteren Blattkante bezeichnet "Drucker-Exemplar", Darstellungsmaße ca. 10 x 14,5 cm, Blattmaße ca. 23 x 25,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

Alfred Traugott Mörstedt, "Nachricht vom Archipel"lockere, verträumte Komposition, aquarellierte Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)85" sowie mittig betitelt "Nachricht vom Archipel", an der unteren Blattkante bezeichnet "Dr. Ex.", Darstellungsmaße ca. 15,5 x 16 cm, Blattmaße ca. 23 x 23 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

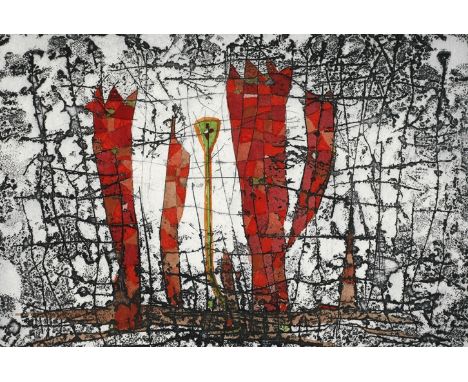

Alfred Traugott Mörstedt, "Schule der ..."ungegenständliche Komposition in harmonischer Farbigkeit, aquarellierte Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (2)004" sowie mittig betitelt "Schule der Empfindsamkeit", an der unteren Blattkante bezeichnet "Druckerexemplar W. Henkel", Darstellungsmaße ca. 21 x 16,5 cm, Blattmaße ca. 31,5 x 26,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

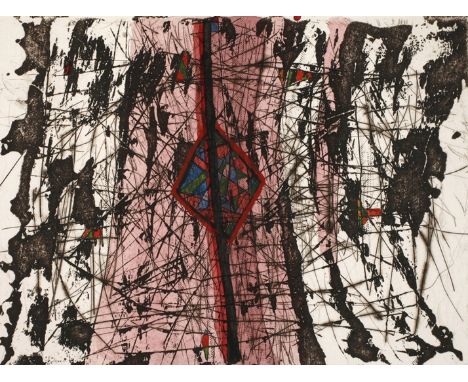

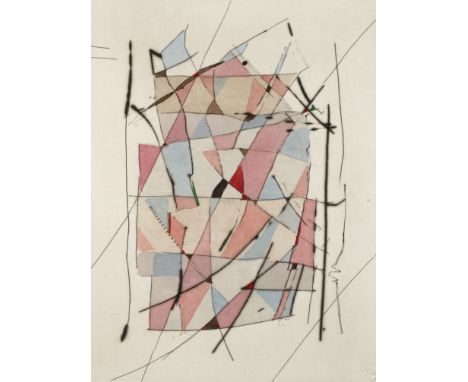

Alfred Traugott Mörstedt, "Die Schwermut des ..."feingliedrige, nuancenreiche Komposition, aquarellierte Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)87" sowie mittig betitelt "Die Schwermut des Harlekins“, an der unteren Blattkante bezeichnet "Druckerexemplar", am unteren Randbereich etwas wellig, Darstellungsmaße ca. 13,5 x 18,5 cm, Blattmaße ca. 26 x 32 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

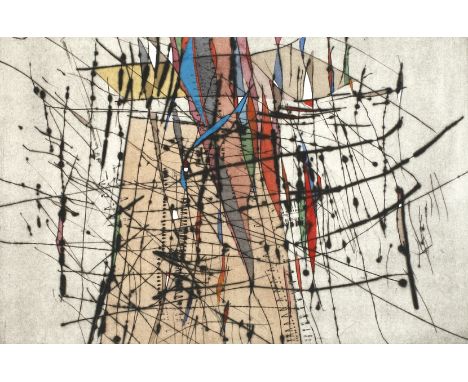

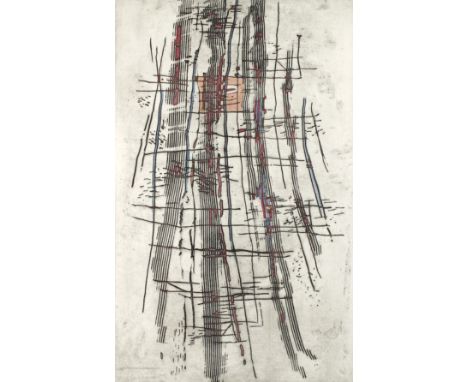

Alfred Traugott Mörstedt, Für Stephan Hermlinabstrakte lineare Komposition, entstanden als Beitrag zur Mappe "Für Stephan Hermlin zum 13. April 1985", aquarellierte Radierung mit leichtem, lebhaftem Plattenton auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)85", Darstellungsmaße ca. 31 x 20 cm, Blattmaße ca. 47,5 x 36 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

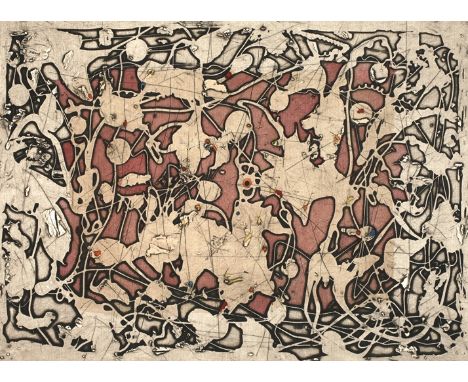

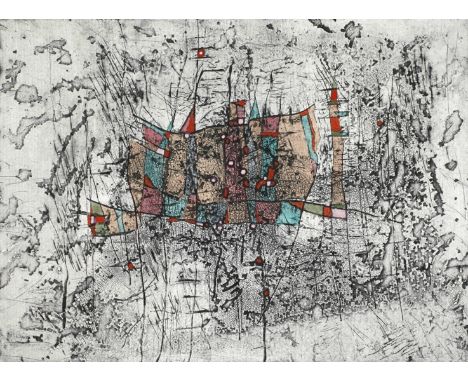

Alfred Traugott Mörstedt, "Urzeitflora"aus zahlreichen Linien entstehendes Geflecht, aquarellierte Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM (19)82", mittig betitelt "Urzeitflora", an der unteren Blattkante mittig Widmung "Für W. Henkel" und bezeichnet "Druckerexemplar", Darstellungsmaße ca. 13 x 20 cm, Blattmaße ca. 26 x 35,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

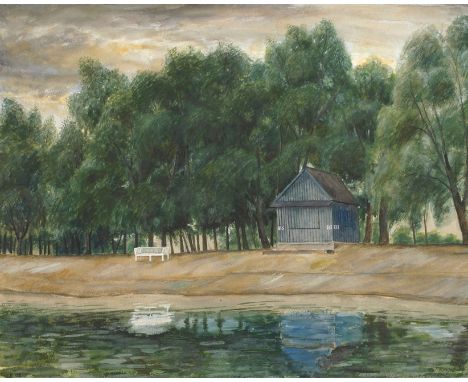

Karl Otto Hy, "Strand in Bad Schierstein"menschenleeres Ufer mit geschlossener Eisbude vor Laubwald, Aquarell und Deckweiß, rechts unten signiert, betitelt und datiert "K. O. Hy (19)35 Strand Bad Schierstein", links unten bezeichnet "NR. 14", in Passepartout montiert, Passepartoutausschnitt "ca. 36,3 x 46 cm. Künstlerinfo: dt. Architekt, Maler, Werbegrafiker und Zeichner (1904 Rüdesheim am Rhein bis 1992 Wiesbaden), zwischen 1916 und 1918 erster Kunstunterricht in der privaten Malschule von Hermann Bouffier in Wiesbaden, Besuch des Ateliers von Kaspar Kögler, Ausbildung als Dekorationsmaler, von 1925 bis 1929 Besuch der Kunstgewerbeschulen in Mainz und Wiesbaden bei Hans Christiansen, Otto Fischer-Trachau und Otto Arpke, Arbeit beim Wiesbadener Architekten Johann Wilhelm Lehr, 1930 als freischaffender Werbegrafiker und später als Architekt tätig, Kontakt zu anderen Künstlern aus Wiesbaden wie Ernst Wolff-Malm, Edmund Fabry, Willy Mulot, Paul Dahlen, Alexej von Jawlensky, 1942 bis 1948 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, danach wohnhaft in Wiesbaden und ab 1962 in Georgenborn, neben seiner Arbeit als Werbegrafiker und Architekt war Hy auch als Künstler von Zeichnungen, Aquarellen und Gemälden aktiv, er malte Landschaften, Stadtansichten, Portraits, Stillleben und Abstraktionen, vor allem seine kühlen neusachlichen, detailliert gemalten Wiesbadener Stadtansichten lassen den Blick des Architekten erkennen, Mitgliedschaft und ab 1978 Vorsitzender des Rings Bildender Künstler Wiesbaden, Quelle: Wikipedia.

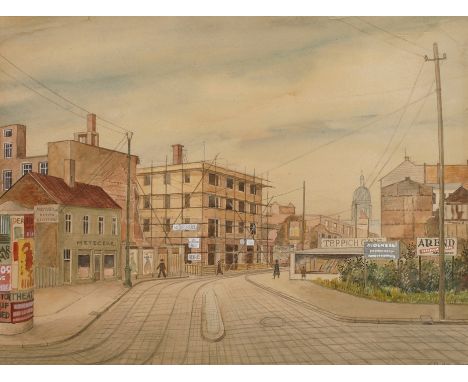

Karl Otto Hy, Am StadtrandBlick auf eine breite Straße mit Straßenbahnschienen und am Straßenrand ein sich im Bau befindliches Haus sowie verschiedene Werbeschilder ortsansässiger Geschäfte, Aquarell und Deckweiß, rechts unten signiert und datiert "K. O. Hy 1953", leicht gegilbt, unter Passepartout montiert, Passepartoutausschnitt ca. 27 x 36 cm. Künstlerinfo: dt. Architekt, Maler, Werbegrafiker und Zeichner (1904 Rüdesheim am Rhein bis 1992 Wiesbaden), zwischen 1916 und 1918 erster Kunstunterricht in der privaten Malschule von Hermann Bouffier in Wiesbaden, Besuch des Ateliers von Kaspar Kögler, Ausbildung als Dekorationsmaler, von 1925 bis 1929 Besuch der Kunstgewerbeschulen in Mainz und Wiesbaden bei Hans Christiansen, Otto Fischer-Trachau und Otto Arpke, Arbeit beim Wiesbadener Architekten Johann Wilhelm Lehr, 1930 als freischaffender Werbegrafiker und später als Architekt tätig, Kontakt zu anderen Künstlern aus Wiesbaden wie Ernst Wolff-Malm, Edmund Fabry, Willy Mulot, Paul Dahlen, Alexej von Jawlensky, 1942 bis 1948 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, danach wohnhaft in Wiesbaden und ab 1962 in Georgenborn, neben seiner Arbeit als Werbegrafiker und Architekt war Hy auch als Künstler von Zeichnungen, Aquarellen und Gemälden aktiv, er malte Landschaften, Stadtansichten, Portraits, Stillleben und Abstraktionen, vor allem seine kühlen neusachlichen, detailliert gemalten Wiesbadener Stadtansichten lassen den Blick des Architekten erkennen, Mitgliedschaft und ab 1978 Vorsitzender des Rings Bildender Künstler Wiesbaden, Quelle: Wikipedia.

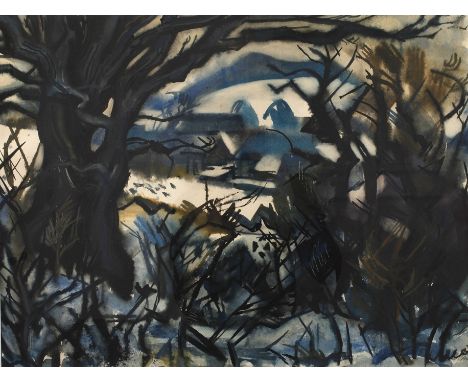

Curt Querner, abstrakte LandschaftBlick durch knorrige Bäume auf ein schneebedecktes Dorf, Mischtechnik auf Papier, rechts unten in Blei signiert und datiert 26.2.62, im Passepartout unter Glas in schlichte Holzleiste gerahmt, Falzmaße 47 x 62 cm. Künstlerinfo: dt. Maler (1904 Börnchen bis 1976 Kreischa), Lehre und Tätigkeit als Schlosser in Glashütte, Freital und Bannewitz, ab 1925 Bekanntschaft mit dem Maler Hermann Lange, 1926 Beginn des Studiums an der Dresdner Akademie bei Richard Müller, Otto Dix und Georg Lührig, Aufgrund der zunehmenden Politisierung des Studiums brach er dieses 1930 ab, da er aus einer mittellosen Familie stammte, Finanzierung des Studium durch parallele Arbeit in einer Seilerei und als Verkäufer von Seilerwaren, 1928/29 zahlreiche Fußreisen nach Nürnberg, München, Wien, Salzburg und Prag, Mitglied der ASSO und der KPD, aus der er aber wieder austrat und sich später jeder politischen Vereinigung verwehrte, 1933 Heirat mit Regina Dochel, lebte zwischen 1932-37 in materieller Not, da er kaum Werke verkaufen konnte, 1933 erste Ausstellungsbeteiligung in der Kunsthandlung Kühl in Dresden, 1937 Kollektivausstellung im Kunstsalon Gurlitt, 1940 zum Kriegsdienst eingezogen, ab 1943 in Norwegen stationiert, 1945-47 französische Kriegsgefangenschaft, beim Bombenangriff auf Dresden wurden sein Atelier und nahezu alle bis dahin entstandenen Arbeiten vernichtet, in den 1950er Jahren auch Gestaltung von Wandbildern für verschiedene öffentliche Gebäude, ab 1952 Mitglied im VBK der DDR, 1959 Kunstpreis der Stadt Freital, fortan auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland vertreten, 1972 Nationalpreis der DDR, 1974 entsteht ein Film für das Fernsehen der DDR über den Künstler, sein Wohnhaus in Börnchen ist heute Museum, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia, Curt Querner-Archiv.

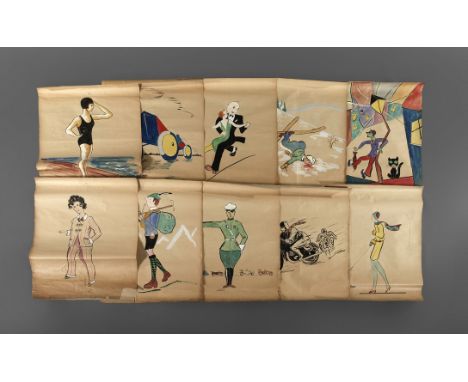

Prof. Kurt Hermann Wittlinger, Zeichnungskonvolut zehn großformatige, humorvolle Arbeiten, Aquarell, Deckfarben auf Papier, Mitte 20. Jh., teils in Blei signiert "Kurt Wittlinger", unterschiedliche Erhaltung, Papier teils ergänzt, gerollt, Maße ca. 100 x 75 cm. Künstlerinfo: dt. Architekt (1892 Dresden bis 1980 Karl-Marx-Stadt), 1911-19 Studium an der Technischen Hochschule in Dresden, unterbrochen durch den 1. Weltkrieg, 1920-24 im Staatsdienst tätig, ab 1924 Lehrer an der Akademie für Technik in Chemnitz, 1927 Ernennung zum Professor, verließ 1945 die Staatliche Akademie in Chemnitz, Teilnahme an zahlreiche Architekturwettbewerben, unter anderem für das Hygiene-Museum in Dresden, Chemnitzer Hof in Chemnitz, Wettiner Hof in Bad Elster und beim Wiederaufbau von Chemnitz nach dem 2. Weltkrieg, Quelle: Internetpräsenz der Technischen Universität Chemnitz.

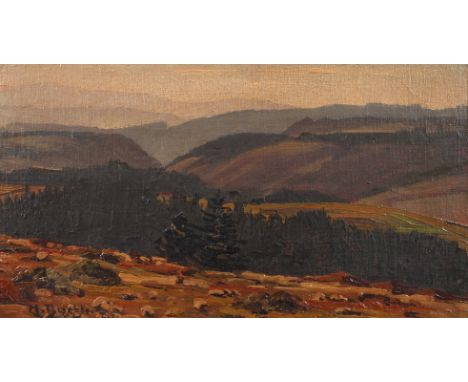

Hermann Dischler, Schwarzwald-LandschaftBlick von der Ladstatt aus beim Alt-Eck, teils pastose, flott erfasste Landschaftsmalerei in dunklen Tönen, Öl auf Leinwand, links unten signiert und datiert (19)20, rückseitig originales Klebeetikett, auf Malkarton doubliert, gerahmt, Falzmaße 20,5 x 38 cm. Künstlerinfo: dt. Landschaftsmaler, stud. 1885-92 an der Akad. Karlsruhe, hier ab 1888 Meisterschüler von Gustav Schönleber, 1890 Reise in die Niederlande, 1892 Rückkehr nach Freiburg, ab 1896 hier eigenes Atelier, ab 1901 regelmäßige Schwarzwaldaufenthalte, Vorsitzender der 1899 gegründeten Künstlervereinigung „Breisgauer Fünfer“ (zusammen mit Karl Heffner, Fritz Reiss, Carl Schuster und Ludwig Zorn), 1901-09 Vorstand des Badischen Schwarzwaldvereins, 1907 Errichtung und 1908 Umzug in sein Künstlerhaus in Hinterzarten, Mitgl. und Vorstand der „Freien Künstlervereinigung Baden“, 1917 Verleihung des Professorentitels durch Großherzog Friedrich II., 1926 Ehrenmitgl. im Landesverein „Badische Heimat“, Mitgl. im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, vertreten in den Galerien in Freiburg und Karlsruhe, Quelle: Thieme-Becker, Dressler und Internet.

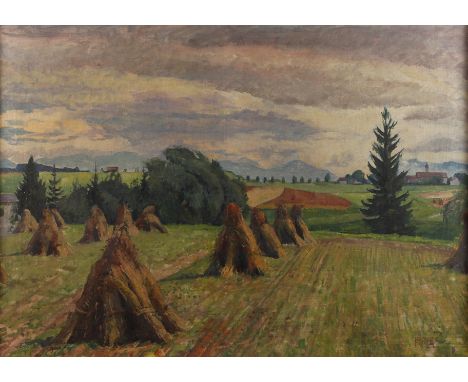

Hermann Fricke, Oberbayerische Erntelandschaftsommerlicher Blick über abgeerntete Felder mit Strohpuppen vorm Dorf in gebirgiger Landschaft, dünn lasierende, partiell minimal pastose Landschaftsmalerei mit charaktervollem Pinselduktus, Öl auf Leinwand, rechts unten signiert und datiert "Hermann Fricke 1941", rückseitig auf dem Keilrahmen undeutlich betitelt "Landschaft bei ...dorf [Obb.] 900 Meter westlich Steinsdorf (Steinsdorf Obb.?) in Richtung ..." sowie Besitzerannotationen Regensburg, minimal reinigungsbedürftig, in Goldleiste gerahmt, Falzmaße ca. 76 x 105 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hermann H. Fricke, dt. Landschafts- und Stilllebenmaler (1887 Tutzing? bis 1966 Intzing?), zunächst zeitweise in Hordorf im Braunschweigischen ansässig, studierte ab 1919 an der Akademie München bei Ludwig von Herterich, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, beschickte 1942 die Große Deutsche Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst zu München, tätig in München, Quelle: Dressler, Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

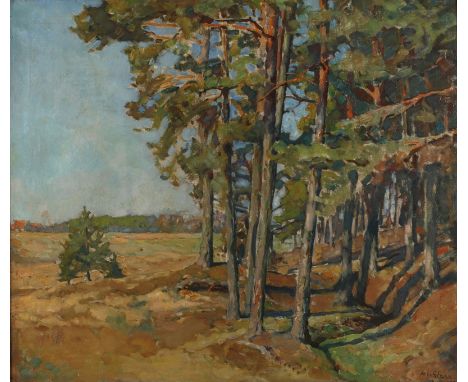

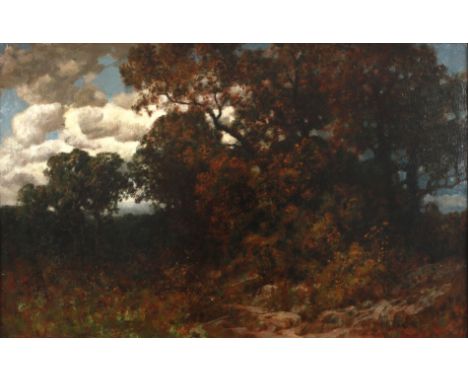

Hermann von Glass, WaldrandÖl auf Leinwand, unten rechts signiert H. v. Glass 1930, impressive luftige und lichtvolle Landschaftsmalerei, gut erhalten, gerahmt, Falzmaße 78 x 91 cm.Künstlerinfo: auch Glaß, dt. Portrait- und Genremaler (1886 Friedau bei Marktredwitz bis 1950 München?), entstammt dem Friedauer Zweig der alteingesessenen Marktredwitzer Unternehmerfamilie von Glass, zunächst militärische Laufbahn, studierte ab 1910 an der Akademie München bei Carl Johann Becker-Gundahl, unternahm Studienreisen nach Italien, dem Riesengebirge und an die Ostsee, Mitglied im Reichsverband bildender Künstler Deutschlands, vertreten in der Bayerischen Staatsgalerie, tätig in München, Quelle: Dressler, Matrikel der Münchner Akademie, Familienchronik der Unternehmerfamilie Glass und Internet.

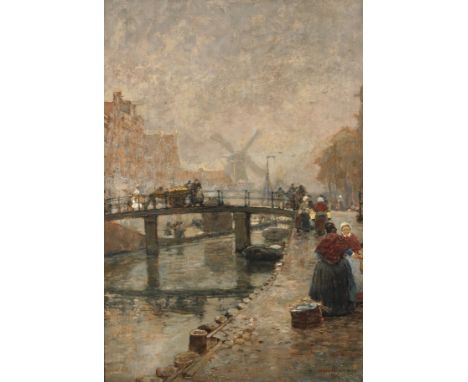

Prof. Hans Hermann, Lindengracht AmsterdamZaterdagse Brücke mit Personenstaffage im dunstigen Amsterdam, leicht pastose Genremalerei, Öl auf Malkarton, rechts unten signiert und datiert 1921, in stark reliefierte, früchteverzierte Goldstuckleiste gerahmt, innen ein umlaufendes Perlband, gering restaurierungsbedürftig, Falzmaße, 54 x 36 cm. Künstlerinfo: auch Johann Emil Rudolf Hermann, bedeut. dt. Maler und Graphiker (1858 Berlin bis 1942 Berlin), studierte 1874-79 an der Berliner Akademie unter Daege, Otto Knille, Karl Gussow und Christian Wildberg, 1880-83 Studium bei Eugen Dücker in Düsseldorf, Studienaufenthalte in Holland (seit 1883 dort eigenes Atelier), Frankreich, Italien, 1892 mit Max Liebermann, Walter Leistikow, Ludwig von Hofmann, Hugo Vogel und Franz Skarbina Gründung der Gruppe der "Elf" und bis 1898 deren Mitglied, 1900 Berufung zum Professor und Senator der Akademie Berlin, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, vertreten in der Nationalgalerie Berlin, der Gemäldegalerie Dresden, dem Museum Antwerpen u. a., Mitglied des Breslauer Kunstvereins und der Münchner Sezession, tätig in Holland und Berlin, Quelle: Thieme-Becker, Dressler, Vollmer und Internet.

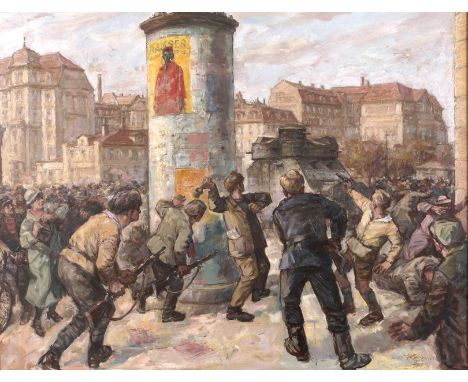

Hermann Kohlmann, Kapp-Putsch Dresden 1920Darstellung des bekannten konterrevolutionären Putschversuchs gegen die Weimarer Republik, detailreich erfasste Genremalerei, Öl auf Malkarton, rechts unten signiert und datiert 1977, rückseitig in Blei bezeichnet, in schlichte, weiß lackierte Holzleiste gerahmt, Falzmaße 69 x 79 cm. Künstlerinfo: schweizerischer Maler, Bildhauer und Graphiker (1907 Veltheim/Aargau bis 1982 Dresden), 1921-25 Lehre zum Lithograph bei der Firma C. C. Meinhold & Söhne GmbH in Dresden, ab 1925 tätig in der Lithographischen Kunstanstalt Lindemann und Lüdecke in Berlin, 1923-27 Zusammenarbeit mit dem Gebrauchsgraphiker Willi Petzold in Dresden, parallel Abendkurse an der Kunstgewerbeschule Dresden, 1927-34 Studium an der Akademie Dresden bei Richard Müller, Hermann Dittrich und Max Feldbauer sowie Meisterschüler bei Ferdinand Dorsch, 1934 Rompreis und Aufenthalt in Italien, 1939-45 Kriegsdienst, ab 1946 freischaffend in Dresden, ab 1959 tätig für die Firma "Mikrolux", 1970-80 als freiberuflicher Restaurator am Museum für Geschichte der Stadt Dresden, Mitglied des VBK der DDR, Quelle: Vollmer, Eisold "Künstler in der DDR", Wikipedia und Internet.

Robert Panitzsch, Interieurszenehistorisierende Darstellung einer herrschaftlich gekleideten Dame im barocken Interieur am Fenster, hierzu schreibt H. Slyngboun in "Dansk Kunstnerleksikon" : „... Er schuf Arbeiten für das Museum für dekorative Kunst in Kopenhagen und durfte die vielen Beispiele von antiken und Renaissance-Möbeln und Einrichtungsgegenständen kopieren, die er in seinen Gemälden einarbeitete. Er wurde ein Meister darin, prächtige Innenansichten voller Farbe und Licht zu malen ...", gering pastose Historienmalerei, Öl auf Leinwand, um 1910, links unten signiert "Rob. Panitzsch", geschlossene Fehlstelle in der Leinwand, etwas restauriert, in ca. 17,5 cm breiter Münchner Leiste (bestoßen) gerahmt, Falzmaße ca. 81 x 65,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner und Postkartengestalter (1879 Leipzig oder Mecklenburg bis 1949 Kopenhagen), studierte ab ca. 1898 an der Kunstakademie Berlin, anschließend freischaffend in Berlin, 1908 Eheschließung mit der Dänin Fanny Christensen in Leipzig, 1918 Übersiedlung nach Dänemark und in Kongens Lyngby künstlerisch freischaffend, später Übersiedlung nach Christianshavn, beschickte die Berliner Kunstausstellungen, Mitglied im Wirtschaftlichen Verband bildender Künstler Berlin, Quelle: H. Slyngboun "Dansk Kunstnerleksikon", Dressler 1921, Info von Per Sørensen und Info des Enkels Hermann Panitzsch.

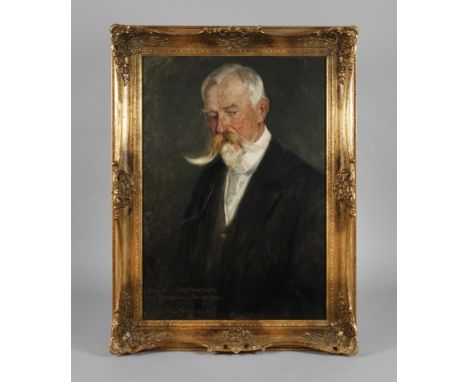

William Pape, Herrenbildnis "von Tettau"Halbfigurenbildnis eines älteren Herrn mit üppigem Schnurrbart, im schwarzen Anzug im Halbprofil, mit gesenktem Blick, wohl Bildnis des Georg Abel Ernst Freiherr von Tettau-Tolks (1837 Kraphausen bis 1930 Königsberg) 1896-1919 stellvertretender Vorsitzender der Landwirtschaftskammer Ostpreußen, ab 1902 Mitglied des Preußischen Herrenhauses, letzter Schlosshauptmann von Königsberg, Obermarschall im Königreich Preußen und Präsident des Provinziallandtages, die durchgestandene Portraitstudie dürfte als Vorarbeit des heute als Kriegsverlust geltenden Gemäldes "Gottesdienst zur 200-Jahr-Feier des preußischen Königshauses in der Königsberger Schloßkirche am 8.9.1901" gedient haben, pastose Bildnismalerei, Öl auf Leinwand, links unten bezeichnet, datiert und signiert "Studie zur 200-Jahrfeier der preussischen Königskrone 1901 gem. v. Wilh. Pape Berlin", rückseitig auf dem Keilrahmen bezeichnet und nummeriert "v. Tettau 637", geringe Craquelure, wenige Kratzer, schön im Goldstuckrahmen (min. rest.bed.) gerahmt, Falzmaße ca. 70,5 x 50 cm. Künstlerinfo: eigentlich William Friedrich Georg Pape, auch Wilhelm Pape, dt. Historienmaler und Illustrator (1859 Karlshütte bei Rendsburg bis 1920 Stockholm), zunächst Studium der Philosophie und Naturwissenschaften an der Universität Berlin, anschließend Studium an der Kunstakademie Berlin bei Hermann Prell, weitergebildet an der Académie Julian Paris bei Jules-Joseph Lefebvre und Jean-Joseph Benjamin-Constant, unternahm Studienreisen nach Dänemark, Italien und Russland, schließlich Hinwendung zur Veduten- und Historienmalerei, sein 1896 entstandenes Gemälde zum 25. Jahrestag der Reichsgründung fand die Aufmerksamkeit des dt. Kaiserhauses, welches das Gemälde ankaufte, in der Folge portraitierte Pape mehrfach Kaiser Wilhelm II. und dessen Familie, sein Gemälde "Enthüllung des Denkmals Kaiser Wilhelm I. in Berlin" diente als Motiv der Briefmarkendauerwerte zu 5 und 3 Reichsmark, verunglückte 1920 auf einer Reise in Stockholm, war tätig in Berlin, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Boetticher und Wikipedia.

William Pape, OffiziersbildnisHalbfigurenbildnis eines Offiziers in Uniform und Mantel, im Halbprofil vor lichtem Grund eine Reitpeitsche in der Hand haltend, pastose, impressionistische Bildnismalerei, Öl auf Leinwand und jüngerem Keilrahmen, rechts unten signiert und datiert "Wilh. Pape Juni 1916", schön im Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 70 x 50 cm. Künstlerinfo: eigentlich William Friedrich Georg Pape, auch Wilhelm Pape, dt. Historienmaler und Illustrator (1859 Karlshütte bei Rendsburg bis 1920 Stockholm), zunächst Studium der Philosophie und Naturwissenschaften an der Universität Berlin, anschließend Studium an der Kunstakademie Berlin bei Hermann Prell, weitergebildet an der Académie Julian Paris bei Jules-Joseph Lefebvre und Jean-Joseph Benjamin-Constant, unternahm Studienreisen nach Dänemark, Italien und Russland, schließlich Hinwendung zur Veduten- und Historienmalerei, sein 1896 entstandenes Gemälde zum 25. Jahrestag der Reichsgründung fand die Aufmerksamkeit des dt. Kaiserhauses, welches das Gemälde ankaufte, in der Folge portraitierte Pape mehrfach Kaiser Wilhelm II. und dessen Familie, sein Gemälde "Enthüllung des Denkmals Kaiser Wilhelm I. in Berlin" diente als Motiv der Briefmarkendauerwerte zu 5 und 3 Reichsmark, verunglückte 1920 auf einer Reise in Stockholm, war tätig in Berlin, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Boetticher und Wikipedia.

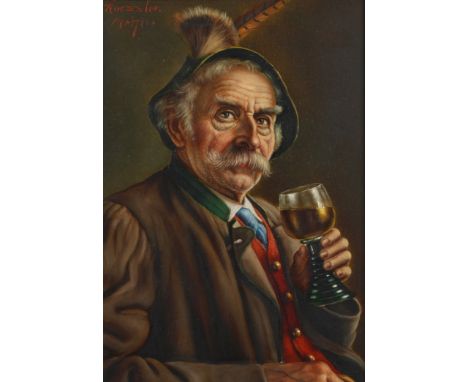

Walter Roessler, Der Weintrinkerden Betrachter anblickender und zuprostender Mann in alpenländischer Kleidung, teils mit spitzem Pinsel ausgeführte Portraitmalerei, Öl auf Sperrholztafel, um 1930, links oben signiert und bezeichnet "W. Roessler Mchn.", gerahmt, Falzmaße ca. 24 x 18 cm. Künstlerinfo: auch Rößler oder Rössler, dt. Bildnis- und Genremaler (1893 München bis 1960 München), studierte ab 1920 an der Akademie München bei Hermann Groeber, Carl von Marr und Franz von Stuck, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, tätig in München, Quelle: Vollmer, Dressler, Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

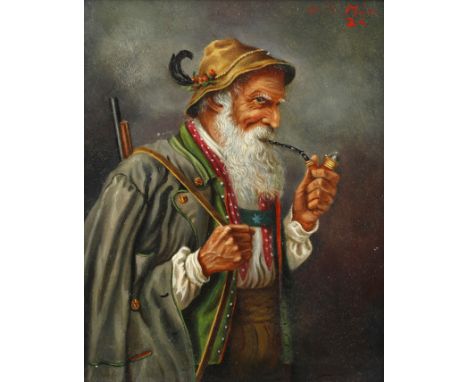

Walter Roessler, Der Jägerälterer Herr mit Rauschebart und Pfeife, mit einem Gewehr über dem Rücken, in alpenländischer Tracht, teils mit spitzem Pinsel ausgeführt Malerei, Öl auf Karton (?), rechts oben monogrammiert, bezeichnet und datiert "W. R. Mün. (19)24", gerahmt, Falzmaße ca. 19 x 16 cm. Künstlerinfo: auch Rößler oder Rössler, dt. Bildnis- und Genremaler (1893 München bis 1960 München), studierte ab 1920 an der Akademie München bei Hermann Groeber, Carl von Marr und Franz von Stuck, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, tätig in München, Quelle: Vollmer, Dressler, Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

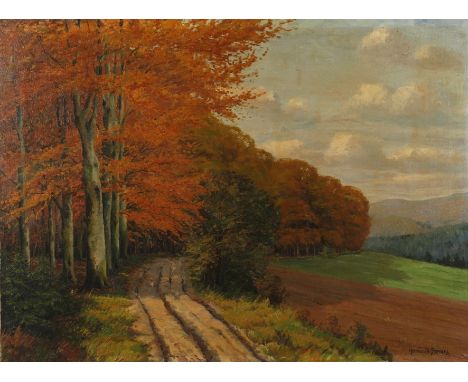

Hermann Rüdisühli, Gewitterlandschaftherbstlicher Wald mit bedrohlichen Wolken, Öl auf Malplatte, rechts unten in Rot signiert und bezeichnet München, in breite goldene Flammleiste gerahmt, diese etwas restaurierungsbedürftig, am linken Bildrand beschabt, Falzmaße 47 x 75 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hermann Traugott Rüdisühli, schweizerischer Maler und Bildhauer (1864 Lenzburg/Kanton Aargau bis 1944 München), Bürgerort Sennwald-Frümsen, entstammt der schweizerischen Künstlerfamilie Rüdisühli, 1880-82 Schüler seines Vaters Jakob Lorenz Rüdisühli (1835-1918), 1882-83 Schüler der Kunstgewerbeschule Basel, studierte 1883-87 an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller und Karl Brünner, 1888-92 Leiter einer Damenmalschule in Stuttgart, betrieb 1892-98 eine Damenmalschule in Basel, 1898 Übersiedlung nach München, hier zunächst vor allem in adligen Kreisen berühmt, zunächst Mitglied der Schweizerischen freien Künstlervereinigung (Sezession), später Mitglied der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, Mitglied des Reichsverbandes Bildender Künstler und der Münchner Künstler-Genossenschaft, Quelle: Thieme-Becker, Dressler, Sikart, Müller-Singer, Bruckmann "Münchner Maler im 19. Jahrhundert", Bénézit, Boetticher und Wikipedia.

Julius Runge, Seestück mit FischerhütteBlick über das bewegte Meer, eine kleine Fischerhütte scheint fast zu versinken, stark pastos erfasste Wetterstimmung, Öl auf Leinwand, rechts unten signiert, gerahmt, Falzmaße 37 x 57 cm. Künstlerinfo: eigentlich Julius Friedrich Ludwig Runge, dt. Landschafts- und Marinemaler (1843 Röbel/Mecklenburg bis 1922 Lindau), ab 1870 Studium an der Münchner Akademie bei Alexander von Wagner, Hermann Anschütz, ab 1875-79 Studium an der Akademie in Karlsruhe bei Hans Fredrik Gude und Gustav Schönleber, ab 1880 in Hamburg ansässig und seit 1885 in München tätig, Studienreisen nach Dänemark, Norwegen, Palästina und Italien, Quelle: Boetticher, Müller-Singer, Rump „Lexikon der bildenden Künstler Hamburgs“ und Thieme-Becker.

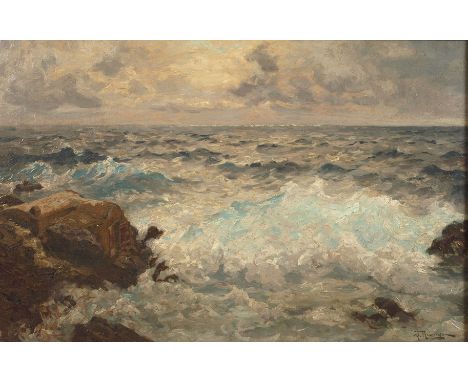

Hermann Sievers, HerbstlandschaftBlick entlang eines Weges unter herbstlich bunt verfärbten Laubbäumen in sanft bewegter Gebirgslandschaft, pastose Landschaftsmalerei, Öl auf Leinwand und Keilrahmen, um 1940, rechts unten signiert "Hermann Sievers", etwas reinigungsbedürftig, ungerahmt, Maße ca. 70,5 x 95,5 cm. Künstlerinfo: dt. Landschafts- und Marinemaler (1884 Hamburg bis 1956 Neuenkirchen, Kreis Stade), tätig in Hamburg-Altona später in Neuenkirchen, Quelle: Rump, Dressler und Volker Detlef Heydorn, "Maler in Hamburg 1966-1974".

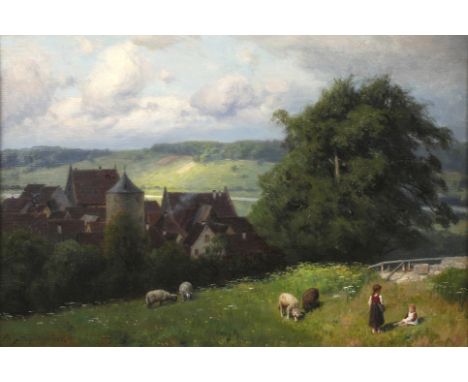

August Splitgerber, "Sommerhausen"Mainlandschaft mit dem Dörfchen Sommerhausen, im Vordergrund weiden Schafe und seitlich zwei spielende Kinder, Öl auf Leinwand, links unten signiert, rückseitig Galerieaufkleber Del Vecchio Leipzig, Rahmenaufkleber mit Beschreibung, datiert 1913, in stark reliefiertem Goldstuckrahmen, Falzmaße 23 x 35 cm. Künstlerinfo: eigentlich August Karl Martin Splitgerber, dt. Landschaftsmaler (1844 Steingaden bis 1918 München), studierte ab 1861 an der Akademie München bei Hermann Anschütz, zunächst beeinflusst von Carl Spitzweg, unterhielt Freundschaft zu Wilhelm Leibl, um 1877 Hinwendung zum Impressionismus, später zum Jugendstil, beschickte ab 1879 den Münchner Glaspalast, beschickte darüber hinaus Ausstellungen in London, Berlin, Bremen, Nürnberg, Dresden und Hamburg, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Matrikel der Münchner Akademie, Boetticher, Bénézit, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Müller-Singer, Busse und Wikipedia.

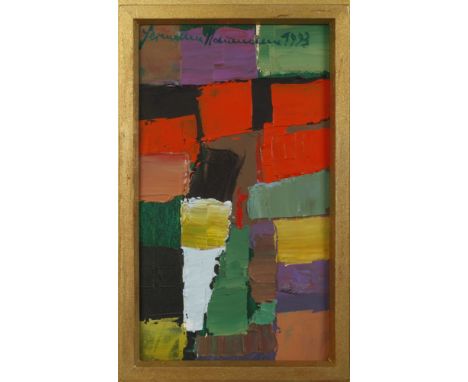

Hermann Naumann, geometrische Kompositionpastos aufgetragene, teilweise ineinander greifende Farbflächen, Öl auf Karton, oben signiert und datiert 1993, rückseitig Dedikation: "Zum Geburtstag Gisela... 1995", in goldbronziertem Holzrahmen, Falzmaße 24 x 13,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator und Bildhauer (geboren 1930 in Kötzschenbroda/Radebeul), ab 1946 Steinmetzlehre, parallel Privatausbildung zum Plastiker bei Burkhart Ebe, 1947-50 Bildhauerstudium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Herbert Volwahsen, ab 1950 Mitglied im VBK der DDR und freischaffend im Künstlerhaus Dresden-Loschwitz, ab 1950 autodidaktische Hinwendung zur Malerei und Graphik (Litho, Radierung, Punzenstich), 1994 Umzug nach Dittersbach in das „Künstlerhaus Hofmannsches Gut“, Quelle: Vollmer, Eisold "Künstler in der DDR" und Internet.

Konvolut Orden und Abzeichen 2. WeltkriegInfanteriesturmabzeichen in Silber, Hersteller Hermann Aurich Dresden, Zinkstück; Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse, ohne Hersteller, Band 6 cm; Mitgliedsabzeichen Deutscher Studentenbund, Hersteller RZM M1/15; HJ-Leistungsabzeichen 1937 sowie Tag der Polizei 1942, alle im guten altersgemäßen Zustand.

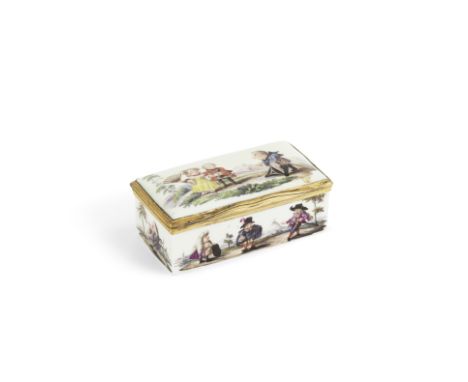

Tabatière rectangulaire en porcelaine de Meissen, monture en métal doré, début XIXe siècleA Meissen gilt-metal-mounted rectangular snuff box, early 19th centuryDecorated on all sides with scenes from 'Il Calotto resucitato, three figures each bar the sides, all set in a naturalistic landscape, set in a gilt copper mount, 11cm diam.Footnotes:Provenance:Erich von Goldschmidt-Rothschild Collection, Berlin (sold by Hermann Ball/Paul Graupe, 23-25 March 1931, lot 513)For further information on this lot please visit Bonhams.com

DAS 'RUSSISCHE BALLETT'. Meissen. Meister/Entwerfer: Modelle P. Scheurich, 1913. Material: Porzellan, farbig staffiert. Beschreibung: Pierrot, Eusebius, Estrella, Chiarina und Harlekin mit Columbine aus dem Ballett 'Karneval'. Die Tänzer in exzentrischen Kostümen, theatralischen Posen und mit ausdrucksstarker Mimik. Maße: Höhe 18-27,5cm. Marke: Schwertermarke einmal mit vier Schleifstrichen, D283/D284/D285/D286/73306, Bossierernummern 52/76/48/51/123, einmal Malernummer 9, einmal Jahreszeichen für 1977. Zweimal Zustand A, dreimal Zustand C. Provenienz:Privatsammlung Hessen.Literatur:- Jedding, Hermann: Meißener Porzellan des 19. und 20. Jahrhunderts 1800-1933, München 1981, vgl. S.128-129.- Just, Johannes: Meissener Jugendstil Porzellan, Gütersloh 1983, vgl. Abb.77.- Bröhan, Karl H. (Hrsg.): Porzellan. Kunst und Design 1889 bis 1939. Vom Jugendstil zum Funktionalismus, Berlin 1996, vgl. S.125ff.; zu Paul Scheurich siehe S.123ff.- Hakenjos, Bernd/Grolman, Dorothea: Um 1900. Porzellan aus Berlin, Meissen und Nymphenburg, Düsseldorf 1999, Modelle vgl. Kat. Nr.122-127.Paul Scheurich, 1883 als Sohn eines berliner Photographen in New York geboren, gehörte zu den bedeutendsten Porzellanplastikern des Jugendstils. Ursprünglich als Graphiker und Illustrator tätig, wurde sein Talent für den Werkstoff von Max Adolf Pfeiffer entdeckt und gefördert. Zwischen 1913 und 1938 entwarf Scheurich über 100 Modelle für die Meissner Porzellanmanufaktur und trug maßgeblich zu ihren Erfolgen bei. So stammten bei der Pariser Weltausstellung 1937, bei der die Manufaktur mit dem 'Grand Prix' ausgezeichnet wurde, sechs von sieben preisgekrönten Entwürfen von ihm.Auch mit dem 'Russischen Ballett', dem ersten von Meissen produzierten Entwurf Scheurichs, feierte er einen grandiosen Triumph. Erstmals im Jahr 1914 auf der deutschen Werkbundausstellung in Köln präsentiert, wurden die Modelle nach dem 1. Weltkrieg zum Verkaufsschlager. Die grazilen Tänzer, mit kokettem, theatralischen Mienenspiel, illustrieren auf gekonnte Weise das 'Russische Ballett' der kaiserlichen Theater in Moskau und Sankt Petersburg, das in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg in den Metropolen Europas für Furore sorgte. Die von dem berühmten Impresario Sergej Djagilews gegründete Ballettkompanie, gastierte in London, Paris und auch Berlin, wo der junge Scheurich bei einer Aufführung des Stückes 'Karneval' im Publikum saß. Bereits 1912 erschien eine Folge von sechs Radierungen mit dem Titel 'Pierrot' im Verlag der angesehenen Berliner Kunsthandlung Gurlitt, in der Scheurich sich auf die Inszenierung bezieht. Die Ballettpantomime zu einer Orchesterfassung von Robert Schumanns Klavierzyklus ' Le Carnaval' erfreute sich beim Publikum großer Beliebtheit und wurde in Berlin insgesamt 14 Mal aufgeführt. Die Hauptrollen waren dabei mit Startänzern wie Tamara Karsawina und Waslaw Nijinski besetzt, die Scheurich auch in seinen Figuren porträtiert haben soll.Erläuterungen zum Katalog

DREI KANNEN STIL ART DECO. Hermann, Emil. Waldstetten. Datierung: 20./ 21. Jh. Technik: Silber. Holzhenkel & -knäufe. Beschreibung: Bestehend aus Kaffeekanne, Teekanne und Milchkännchen. Gewicht: Ca. 1360g. Maße: Höhe 17/ 14,5/ 7cm. Marke: Mondsichel & Krone, Feingehalt 925, Sterling, BZ Emil Hermann. Provenienz:Privatsammlung Nordrhein-Westfalen. Erläuterungen zum Katalog

-

12990 Los(e)/Seite