We found 336 price guide item(s) matching your search

There are 336 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

336 item(s)/page

Württemberg-Öls - Breiter Taler 1674/ SP, Sylvius Friedrich (1664-1697), Av: Brustbild mit Allonge-Perücke und Harnisch mit "Wilder Mann", Rv; Vierfach behelmtes Wappen, ss-vz, berieben, etwas Tönung, Kratzer, partiell Doppelschlag, punktuelle Prägeschwäche, 28,35g Ag rau. Mit Gutachten anbei.| Württemberg-Öls - Broad Thaler 1674/ SP, Sylvius Friedrich (1664-1697), VF-EF, rubbed, some toning, scratches, partially double strike, punctual weak strike, 28.35g Ag rough. With expert opinion enclosed.

Kurfürstentum Sachsen/Gold - August D'or zu 5 Talern 1756 EC, Friedrich August II/ August III von Polen, Av: Gekröntes Brustbild im Harnisch n. r. mit umgelegtem Mantel und der Kette des Ordens vom Goldenen Vlies , Rv: Gekröntes, vierfeldiges Wappen mit gekröntem Mittelschild zwischen zwei Palmzweigen, ss-, stark berieben, Tönung, Kratzer, 6,6g Gold rau.| Electorate of Saxony/Gold - August D'or at 5 Talers 1756 EC, Frederick August II/ August III of Poland, Av:Crowned bust in armour n. r. with folded cloak and chain of the Order of the Golden Fleece , Rv: Crowned, four-field coat of arms with crowned central shield between two palm branches, ss-, heavily rubbed, toning, scratches, 6.6g gold rough.

Prächtige Pendule mit GirandolenHöhe der Girandolen: ca. 92 cm. Höhe der Uhr: 74 cm. Breite der Uhr: 57,5 cm.Über der Ziffer 12 bezeichnet „Richard à Paris“.Frankreich, 18 Jahrhundert.Achttagegehwerk, Pendel mit Fadenaufhängung.Halbstunden- und Stundenschlossscheibenschlagwerk auf Glocke. Stunden- und Minutenzeiger, vergoldete Bronze (Stundenzeiger gebrochen). Im Zentrum Datumszeiger, gebläuter Stahl. Gehäuse aus feinkörnigem Marmor sowie vergoldeter und schwarz patinierter Bronze, diese fein ziseliert und punziert. Girandolen jeweils vierflammig. Auf einer mit Applikationen dekorierten Plinthe ein ovaler Sockel mit eingelegtem Puttenrelief einer Eberjagd, darüber zwei weibliche, in antike Gewänder gehüllte Figuren, die den Leuchteraufsatz tragen. Dieser ist üppig dekoriert mit gedrehten Füllhörnern, Akanthusblatt, Ranken und Rosetten, am zentralen Stab mit Efeuranke und Zapfenabschluss. Uhr über einer breiten, halbrund abschließenden Plinthe, seitlich flankiert von hohen, mit prächtigen Applikationen verzierten Sockeln, die kannelierte Säulenstümpfe halten, welche mit Einlagen in den Kanneluren dekoriert sind. Auf den mit Perlstab und Rippen dekorierten Kapitellen, lagert jeweils ein Löwe, den Blick in Richtung Mitte gewendet, im Maul eine Kette, die zum Doppelkopfadler des hohen Uhrenaufsatzes reicht. Uhr über zwei mit Trophäenbündeln dekorierten quadratischen Sockeln, die das Zifferblatt tragen. Dieses wird seitlich flankiert von Volute und Löwenkopf. Aufsatz über der Uhr dreieckig, prächtig dekoriert mit Kriegstrophäen, darunter Speere, Federkronen, Harnisch, Helme, Kugeln sowie Pfeile und Äxte. Emailzifferring mit schwarzen arabischen Ziffern für die Stunden- und Minutenangabe. Datumsanzeige in roten arabischen Ziffern. Starke Gebrauchssp. Ein Pendel und kein Schlüssel vorhanden. Vergoldung partiell erneuert. Nicht auf Funktionsfähigkeit getestet. (†) (13306059) (10)Magnificent pendulum clock with girandoles Height of the girandoles: ca. 92 cm.Clock height: 74 cm.Clock width: 57.5 cm.Above the nimber 12 inscribed “Richard à Paris”.France, 18th century.With one pendulum and key. Working order not tested. (†)

Büste eines lockigen Jünglings im HarnischHöhe (mit Sockel): 62 cm. Breite: 43 cm. Tiefe: 20 cm.Italien, wohl Toskana, der Stil weist ins 16. Jahrhundert.In der Art von Reliquienbüsten, jedoch hier nicht zu diesem Zweck gefertigt, ist die Büste auf einen zugehörigen Sockel gestellt. In Weichholz geschnitzt, farbig gefasst und teilvergoldet. Das schöne Gesicht von Lockenhaar gerahmt, der Mantel, an der linken Schulter gebunden, zieht im Schwung schräg nach links unten. An der rechten Schulter Harnischzier in Form eines Löwenkopfes. An der Rückseite leicht konkav geschnitzt. An der Sockelfront Florentiner Lilie. A.R. (13311019) (11))

Sächsischer Hofportraitist des 16. JahrhundertsBildnis des Friedrich Wilhelm I von Sachsen-WeimarÖl auf Leinwand.97 x 79 cm.Gerahmt.Der Herzog ist hier 26-jährig in Lebensgröße dargestellt, im Halbbildnis nach rechts, vor dunklem Hintergrund. Die schwarze Kappe mit Flaumfedern und Perlenbesatz und der weiße Kragen rahmen das rötlich-bärtige Gesicht. Der gebieterisch-distanzierte Blick ist dem Betrachter entgegengerichtet. Seine Rechte hält Lederhandschuhe, die Linke den Knauf des Degens. Der schwarze Mantel, mit Pelz besetzt, lässt das Wams frei, über das eine schwere Goldkette gelegt ist. Von Interesse ist, dass hier die waagrechten Goldbordüren auf grünlichem, geschlitztem Textilgrund als Entsprechung des Sächsischen Wappens zu sehen sind.Im Gegensatz zu den späteren Bildnissen der Sächsischen Herrscher, die Lukas Cranach und seine Werkstatt schuf, und aufgrund von dessen Stil sogleich einzuordnen sind, ist über die früheren Hofportraitisten kaum etwas bekannt. So ist hier noch auf Klärung des Malers zu hoffen. Auch für das bekannt gewordene, etwas spätere Bildnis Friedrich Wilhelms I, das ihn im Harnisch und mit einem Hund zeigt, ist kein Malername überliefert.Im Bild eingefügt das Wappen der Linie Sachsen-Weimar sowie die begleitende Aufschrift gegeben: „V.G.G. (=von Gottes Gnaden) FRIDERICus WIL/HELMUS DVX SAX:/AETAT: ANNO 26 – / 1589“.Literatur:Vgl. Johann Gerhard Gruner, Geschichte Friederich Wilhelms I. Herzogs zu Sachsen. Ein Beitrag zur Geschichte des Hauses Sachsen. Koburg 1791.Vgl. Sebastian Kusche, Friedrich Wilhelm I., Herzog von Sachsen-Weimar, in: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (Hrsg.), Sächsische Biografie, Dresden. A.R. (1331231) (11)Saxon Court portraitist of the 16th centuryPORTRAIT OF FRIEDRICH WILHELM I., DUKE OF SAXE-WEIMAR Oil on canvas.97 x 79 cm.The duke is depicted here life-size, aged 26, in half-length portrait to the right against a dark background. A black cap with down feathers and pearl trimmings and a white collar frame his face with a reddish beard. His commanding, distanced gaze is directed towards the viewer. His right hand holds leather gloves, his left the pommel of the sword. The black fur-trimmed cloak reveals a doublet with a heavy gold chain. An interesting detail are the horizontal gold borders against a greenish, slit cloth background corresponding to the Saxon coat of arms. In contrast to later portraits of the Saxon rulers created by Lucas Cranach and his workshop, which can be attributed immediately based on their style, hardly anything is known about the earlier court portraitists.

Italienischer Meister des 17. Jahrhunderts, eventuell LombardeiVANITAS-STILLLEBEN MIT RÜSTUNG UND VIOLINEÖl auf Leinwand. Doubliert.75 x 101 cm.Das großformatige Gemälde ist auf betonte Hell-Dunkel-Wirkung angelegt. Demgemäß heben sich die Gegenstände vor dem nahezu schwarzen Hintergrund vor allem in den glänzenden, von links oben beleuchteten Partien ab. Auf den ersten Blick mag der Vanitas-Gedanke in der Darstellung gar nicht offenkundig sein: Zunächst sehen wir im Zentrum des Bildes eine Violine neben einem Notenbuch, davor eine Malpalette mit Farbklecksen sowie darunter liegende Pinsel, daneben Flöte und Schalmei sowie links zwei Bücher, eines geöffnet, das offensichtlich eine wissenschaftliche Abhandlung zeigen soll. Dominierend der reich ornamentierte, dunkel glänzende Harnisch mit Schulter- und Armschienen in liegender Haltung, der Helm am linken Bildrand in Höhe der Schulter, darunter das Halsstück. Parallel zur Unterarmschiene und in dessen Fortsetzung ist ein Speer mit der Spitze auf eine rechts plazierte Marmortorsofigur gerichtet, die im Licht aufleuchtet. Bei genauerer Betrachtung wird so ein heraldisch bedeutendes Objekt sowie eine goldene Zackenkrone zwischen Notenbuch und Flöten erkennbar. Spätestens hier lässt sich das Gemälde als Vanitas-Thema deuten, wonach Macht, Herrschaft, Kriegskunst und die friedlichen Künste völlig ihrem Wirkungsbereich entzogen sind und aktionslos nebeneinander liegen. Schon die Schrägstellung des Harnisch vermittelt Kriegsmüdigkeit, der Figurentorso sowie die Krone, die Vergänglichkeit ehemaliger Macht und Künstlergröße. Den warmen bräunlichen, jedoch verschatteten Farbtönen von Geige und Palette, hat der Maler das scharfe Aufblitzen der Rüstung gegenübergestellt. Gleichzeitig wird auch in dem roten Federbusch ein farbiger Akzent gesetzt, der sich an der Lanzenquaste und einem Farbtupfer der Palette wiederholt. (1330349) (2) (11)Italian School,17th Century, possibly LombardyVANITAS STILL LIFE WITH ARMOUR AND VIOLINOil on canvas. Relined.75 x 101 cm.

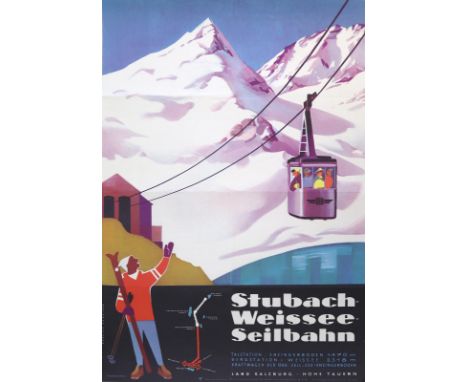

Teile eines geätzten FeldharnischsWohl Italien, 2. Hälfte 16. Jh., um 1570. Schulterstücke, Armzeug, Brust, Diechlinge, Beinröhren und Eisenschuhe en suite mit Dekorbändern geätzt. Dargestellt sind Blattrankenmuster, die jeweils von einem gerundeten Mäandermotiv ("laufender Hund") eingefasst werden. Auf der Harnischbrust (H 46 cm, B 37 cm) ist links vom linken Dekorband wohl noch ein schwacher Markenrest erhalten. Beinzeug H 90 cm. Innenseiten ebenfalls überputzt, aber mit bereichsweise gut erkennbaren Hammerabdrücken.Qualitätvoll gearbeitete und zusammengehörige Bestandteile eines repräsentativen Feldharnischs. Die bereichsweise spiegelnd aufpolierte Oberfläche des ursprünglich korr. Ensembles kann einerseits als "verputzt" gelten. Nur scheinbar paradoxerweise kommt aber dieses Erscheinungsbild demjenigen der Gebrauchsphase näher, als das etwas mattere "Blechdosenfinish" des 19. / frühen 20. Jh., welches auch an erstklassigen Stücken in den bekannten Museen zu sehen ist. Tatsächlich darf man sich die Rüstteile des Adels zunächst spiegelblank, dann brüniert oder gebläut vorstellen. Der dekorative Kontrast zwischen den polierten und den geätzten Flächen bestand in der Vergoldung, oder Schwärzung der tiefer liegenden Bereiche der Dekorbänder. Solide und erschwingliche Grundlage für einen mit Bedacht zusammenzustellenden ganzen Harnisch der Renaissance...

Über rundem Fuß gebauchter, mittig leicht eingeschnürter Korpus mit eingezogenem Hals und profiliertem Lippenrand, umzogen von verschiedenen Ornamentfriesen. Aufgewölbter Deckel, bekrönt von vollplastischer Darstellung des Göttervaters Jupiter mit Blitzbündel, auf einem Adler reitend. Auf der Schauseite reliefplastische, szenische Darstellung einer Schlacht des 18. Jhs.; Vor der Kulisse einer Ortschaft in Feuerbrunst, zwischen aufsteigenden Rauchwolken kämpfende Kavalleristen sowie gefallene Soldaten. Flankierend applizierter, plastischer Dekor mit Figur des behelmten Kriegsgottes Mars in römischem Harnisch zwischen Fahnen, Speeren und Feldtrommel, begleitet von einem Genius bzw. großer Kriegstrophäe aus Rüstung und Helm, umgeben von Fahnen, Feuerkugel und Trommeln als Symbole des Triumphes. Am Fuß sitzender, gefesselter Gefangener. Rückseitig, zwischen feinem Streublumendekor, reliefierte Kartuschenrahmung mit Inschrift "DIEU ET MON DROIT" ("Gott und mein Recht") auf mattblauem Fond, Maxime der englischen Krone, die auf die Regierungszeit Heinrich VI. (1422 - 1461) zurückgeht, der sowohl zum König von England als auch zum König von Frankreich gekrönt wurde. Umlaufend Ornamentbordüren. Polychrome Malerei mit reicher Goldstaffage. Entw. Johann Joachim Kaendler. Rest.; Schwertermarke. H. 64 cm. Kurfürst Friedrich August III., Sohn August des Starken, beauftragte den Hofbildhauer Johann Joachim Kaendler 1741 - 1742 mit einem fünfteiligen Vasensatz, die Versinnbildlichung der vier Elemente darstellend, als Geschenk an den französischen König Ludwig XV., um sich dessen Allianz zu sichern. Aufgrund der veränderten politischen Situation infolge des österreichischen Erbfolgekrieges (1740 - 1748) verblieben die vier Elementvasen jedoch letztendlich in Dresden. Nach einer umfassenden Restaurierung der Vasen sind sie seit 2019 in neuer Repräsentation im rekonstruierten Porzellankabinett im Dresdner Residenzschloss zu sehen.Vgl. Loesch, Kat. The porcelain cabinet, S. 264ff. mit Abb. 66.1 und Nr. 68; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. PE 3731 a, b.A large porcelain vase representing the element "Fire" with applied, painted decoration and, among others, figures of Jupiter and Mars. Restored. Crossed swords mark. Meissen. 2. Hälfte 19. Jh.

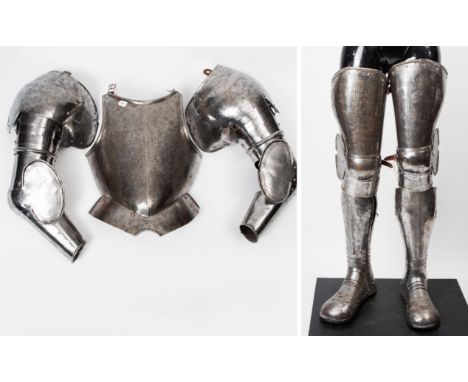

Auf unregelmäßigem Felssockel erhöht sitzender, behelmter Gott Mars als Krieger in römischem, hellbraunem Harnisch, in der rechten Hand das aufgestellte Schwert haltend. Mit der Linken in die Ferne zeigend. Zu seiner Rechten liegender Rammbock, Liktorenbündel und ovaler Schild als Attribute des Krieges bzw. Symbol der Macht. Polychrome Malerei mit Goldstaffage. Entw. Michel Victor Acier. Modell-Nr. C 16. Minim. rest.; Schwertermarke. H. 26,5 cm. Ursprünglich als zweiteilige Figurengruppe mit emporragendem Obelisken und einem weiteren, dem Betrachter zugewandten Soldaten mit Speer konzipiert. Derartige allegorische, kriegsthematische Figuren bzw. Figurengruppen sind zumeist Ausdruck des Repräsentationsbedürfnisses der herrschenden Schicht und ihres Hegemoniestrebens. Gefertigt wurden sie oft im Auftrag oder als Dankesgeschenke für besondere politische Verdienste an hochgestellte Persönlichkeiten der Regierung. Thematisch ähnlich konzipierte Gruppen von Michel Victor Acier sind Teil der sog. "Großen Russischen Bestellung" für Katharina die Große, die sie für den Kaiserlichen Palast in Oranienburg (heute Lomonossow) bei St. Petersburg in Auftrag gab.Vgl. Kat. Meissen für die Zaren, Nr. 1745ff.A rare allegorical porcelain figure of "The war" modelled by M. V. Acier, originally from the "Great Russian order" for tsarina Catherine II, so-called Catherine the Great. Minor restored. Crossed swords mark.Meissen. 2. Hälfte 19. Jh.

(Tätig im 18. Jh.)Bildnis eines Markgrafen im HarnischIn ein Oval komponiertes, repräsentatives Porträt eines adeligen Herren im prächtigen Harnisch, an ihm herabrutschend ein purpurfarbener, mit Hermelinfell gesäumter Mantel. Links im Bild sein Helm mit Dokumentenrolle, rechts das seine Person ausweisende Wappen mit Pulverhörnern, den oberen Abschluss findend in einer Markgrafen-Krone. Öl/Lwd.; Altersbedingt teilw. minim. besch.; 86 cm x 69,5 cm. Rahmen. German portrait painter. Oil on canvas. Minor age-related damages to some areas.

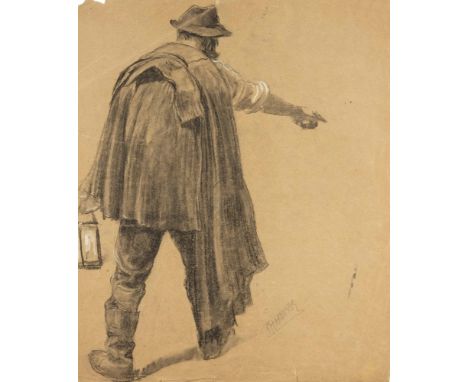

Konvolut von 6 Figurenstudien des 19./20. Jh., Rückenfigur eines Mannes mit Laterne von Paul Wilhelm Harnisch (1874-?), weiblicher Akt mit Nachlaßstempel von Bertel Uhlenburg, Aktzeichnung signiert ''Heise'', sowie weiterer weibl. Akt von Karl Kaupsch (1906-1990), desweiteren eine Kohlzeichnung einer dramatischen Szene sowie von Bäuerinnen bei der Ernte, teils mit Randeinrissen, Blattmaße bis 65 x 43 cm

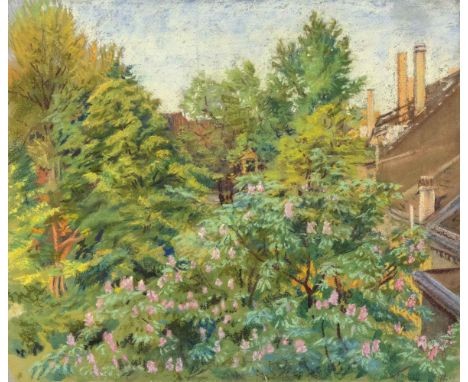

Konvolut von 27 Zeichnungen und Aquarellen versch. Künslter des 18.-20. Jh., Hugo Scheele (1881-1960), Fischer vor der Hütte, handsign. u. dat. 1950, galante Szene im Park eines Zeichners des 18. Jh., Rötelstudie eines Kopfes des 17./18. Jh., Halbfigur eines Mannes im Harnisch, Kohlezeichnung des w. 17. Jh. auf bläulichem Bütten, impressionistischer, blühender Innenhof, Pastellzeichnung, monogr. SH (?) 1937, versch. Figurenstudien, Ansichten, Landschaften, gehaltvolle und gepflegte Sammlung, zumeist hinter Pp., bis 50 x 59 cm

Original vintage advertising poster for Theater an der Wien Festival of Vienna May 18 - June 16, 1963, featuring an illustration of a theatre building with column and cherub decorations and large letter 'w' at the top of the stylised coat of arms. Design by Atelier Harnisch. Printed by Paul Gerin, Vienna, Austria. Good condition, creasing, tears on edges, shiny gold ink used for image. Country of issue: Austria, designer: Unknown, size (cm): 84x59, year of printing: 1963.

Große Schnitzfigur des Heiligen Michael im Kampf mit dem SatanHöhe: ca. 157 cm. Breite: ca. 80 cm. Süddeutschland, um 1800.In Nussholz geschnitzt, gebeizt, mit wachsglänzender Patina. Der Heilige im Harnisch,römischen Soldatenrock und geschnürten Stiefeln, auf der Luzifergestalt stehend, mit weit herabhängendem Umhang, der an der Brust durch eine Brosche gehalten wird. Oberkörper nach rechts geneigt, in beiden Händen die Kreuzlampe haltend, mit der er über den Satan siegt. Am Rücken große, seitlich herabgeführte Schwingen, auf dem Haupt ein antikischer Helm mit Federschmuck. Der Satan eine Mischgestalt mit behaarten Bocksbeinen und Krallenfüßen, die Hände mit langen Krallen. Hohe, gewölbte Basis in Form eines Felssockels, mit umlaufendem Sockelprofil. (13200317) (10)Large carved wooden figure of Saint Michael In battle with satanHeight: ca. 157 cm.Width: ca. 80cm. Southern Germany, ca. 1800.

Rüstung / HarnischItalien, um 1900. Im Stile der um 1360/70 in Mailand gefertigten Rüstung des Ulrich von Matsch. Hundsgugel mit anhängendem Kragenstück aus Ringelpanzerung. Frühe Kugelbrust mit drei Bauchreifen, Rücken en suite. Je fünffach geschobene Schulterstücke. Die Zierborten am Helm und an den Plattenelementen, welche am Original aus Messing bestehen, sind hier in Eisen ausgeführt. Der Harnisch ist auf einem Ständer über einem Gambeson aus Wildleder mit einem Ringelpanzerhemd montiert. H ca. 188 cm.Dekorative, etwas reinigungsbedürftige, Interpretation des berühmten Harnischs, der bis heute in der Rüstkammer der Churburg, Schluderns, Südtirol, aufbewahrt wird.

Grosse HeiligenfigurAlpenländisch, Barock. Holz geschnitzt. Auf rechteckigem Sockelbrett stehender Heiliger (Florian?) als römischer Soldat mit Harnisch und Helm. Rückseitig gehöhlt und mit Deckbrett verschlossen. H 139 cm.- Kleine Schad-, Fehl- und Reparaturstellen. Wurmstichig, leichter Substanzverlust.

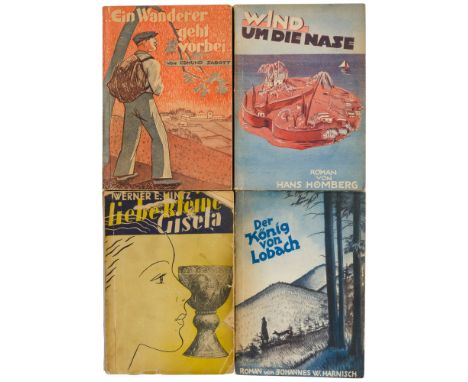

Höch, Hannah - - Sammlung von 7 von Hannah Höch gestalteten Buchumschlägen. Berlin, Zeitschriftenverlag Aktiengesellschaft (ZAG), 1933-1938. 20 x 14 cm. Illustrierte Original-Kartonagen (teils bestoßen und etwas beschabt, kleine Fehlstellen).Vorhanden: 1. Sabott, E. Ein Wanderer geht vorbei. 1935. - Hatry 60. - Nicht signiert, aber durch das Höch-Archiv, Signatur 35.31 belegt. - 2. Rudolph, A. Die Eisfrau. 1934. - Hatry 42. - 3. Harnisch, J. Der König von Lobach. 1938. - Hatry 125. - 4. Hömberg, H. Wind um die Nase. 1935. - Hatry 56 - Nicht signiert, aber durch das Höch-Archiv, Signatur 35.27 belegt. - 5. Witte, V. Der Berg des Lichts. 1938. - Hatry 132. - 6. Zech, A. Die Raupen greifen an. 1935. - Hatry 46. - Stärkere Gebrauchsspuren. - 7. Hintz, W. E. Liebe kleine Gisela. 1934. - Hatry 37 (HH zugeschrieben). - Stärkere Gebrauchsspuren, hinterer Deckel lose. - Alle Bände papierbedingt gebräunt.

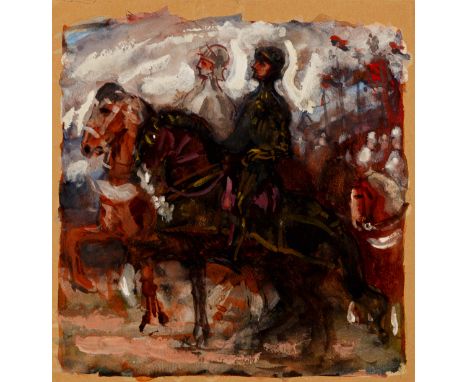

Bronzetafel mit Darstellung des Johann Wilhelm von der Pfalz, deutsch, 19. Jhdt. Stellenweise leicht patiniertes Bronzerelief, welches den Kurfürsten der Pfalz in vollem Harnisch zu Pferd vor einer Stele zeigt. Die Darstellung selbst orientiert sich an dem Jan-Wellem-Denkmal auf dem Düsseldorfer Marktplatz von Gabriel Grupello aus dem Jahr 1711. Die Bronzeplatte ist oben rechts mit "Jan Wellem Düsseldorf 1703" bezeichnet und unten rechts signiert "Wiehe". Montiert auf einem profilierten Holzhintergrund. Maße der Bronzetafel 25,5 x 32,5 cm, Gesamtmaße 31,5 x 38 cm.Zustand: IIA German bronze plaque with a depiction of Johann Wilhelm von der Pfalz, 19th century Stellenweise leicht patiniertes Bronzerelief, welches den Kurfürsten der Pfalz in vollem Harnisch zu Pferd vor einer Stele zeigt. Die Darstellung selbst orientiert sich an dem Jan-Wellem-Denkmal auf dem Düsseldorfer Marktplatz von Gabriel Grupello aus dem Jahr 1711. Die Bronzeplatte ist oben rechts mit "Jan Wellem Düsseldorf 1703" bezeichnet und unten rechts signiert "Wiehe". Montiert auf einem profilierten Holzhintergrund. Maße der Bronzetafel 25,5 x 32,5 cm, Gesamtmaße 31,5 x 38 cm.Condition: II

Portrait des Generalfeldmarschalls von der Goltz, frühes 18. Jhdt. Öl auf Leinwand. Hüftbild des Generalfeldmarschalls im vollen Harnisch, in der Hand sein Marschallstab und im Hintergrund sein geschlossener Helm mit Federaufputz. Hintergrund in Form einer roten Stoffdraperie. Rückseitig bezeichnet "G. Feldmarschall FreyHerr von der Goltze" und Sammlungsnummer "S1104". Etwas krakeliert, Firnis stellenweise beschädigt, zwei Knicke sowie Übermalungen. In floral reliefiertem, vergoldetem Stuckrahmen. Bildmaße 89 x 116, Maße gerahmt 109 x 138 cm.Freiherr Heinrich von der Goltz (1648 in Klausdorf – 1725) war ein kurbrandenburgischer Generalmajor, königlich-polnischer und kursächsischer Generalleutnant sowie russischer Feldmarschall-Leutnant. 1707 bot ihm Zar Peter die Position als Generalfeldmarschallleutnant an, er sagte zu und kämpfte dann mit der russischen Armee im Großen Nordischen Krieg gegen die Schweden. Er kommandierte in der Schlacht von Golowtschin (14.6.1708) neben General Anikita Iwanowitsch Repnin die russischen Truppen und in der Schlacht bei Podkamin schlug er den Starosten Bobrinski. 1710 fiel er in Ungnade, als er den Marsch des schwedischen Generals Krassau von Polen nach Schwedisch-Pommern nicht verhinderte. Er wurde gefangen genommen und sollte nach Moskau gebracht werden, konnte aber wieder entkommen und sich später mit dem Zaren aussöhnen. Er zog sich 1713 auf seine Güter zurück.Zustand: III +A portrait of General Fieldmarshal von der Goltz, early 18th century Öl auf Leinwand. Hüftbild des Generalfeldmarschalls im vollen Harnisch, in der Hand sein Marschallstab und im Hintergrund sein geschlossener Helm mit Federaufputz. Hintergrund in Form einer roten Stoffdraperie. Rückseitig bezeichnet "G. Feldmarschall FreyHerr von der Goltze" und Sammlungsnummer "S1104". Etwas krakeliert, Firnis stellenweise beschädigt, zwei Knicke sowie Übermalungen. In floral reliefiertem, vergoldetem Stuckrahmen. Bildmaße 89 x 116, Maße gerahmt 109 x 138 cm.Freiherr Heinrich von der Goltz (1648 in Klausdorf – 1725) war ein kurbrandenburgischer Generalmajor, königlich-polnischer und kursächsischer Generalleutnant sowie russischer Feldmarschall-Leutnant. 1707 bot ihm Zar Peter die Position als Generalfeldmarschallleutnant an, er sagte zu und kämpfte dann mit der russischen Armee im Großen Nordischen Krieg gegen die Schweden. Er kommandierte in der Schlacht von Golowtschin (14.6.1708) neben General Anikita Iwanowitsch Repnin die russischen Truppen und in der Schlacht bei Podkamin schlug er den Starosten Bobrinski. 1710 fiel er in Ungnade, als er den Marsch des schwedischen Generals Krassau von Polen nach Schwedisch-Pommern nicht verhinderte. Er wurde gefangen genommen und sollte nach Moskau gebracht werden, konnte aber wieder entkommen und sich später mit dem Zaren aussöhnen. Er zog sich 1713 auf seine Güter zurück.Condition: III +

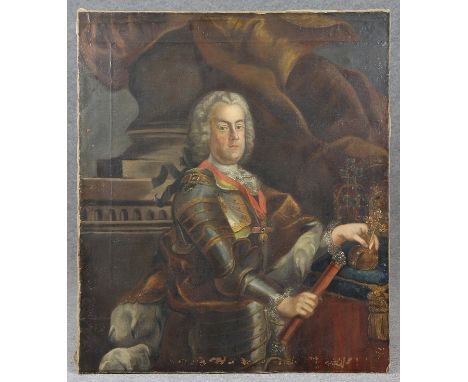

Meytens, Martin van (Stockholm 1695 - 1770 Wien), Werkstatt/StudioGemälde, Öl auf Leinwand, Portrait des Kaiser Franz I. von Habsburg im Harnisch, in der rechten Hand das Zepter, in der linken den Reichsapfel, dahinter die Krone des Heiligen Römischen Reiches, nicht signiert, 114 x 97 cm, 1750er Jahre, alt doubliert und alt restauriert mit Fehlstellen (ausführlicher Zustandsbericht auf Anfrage), ungerahmt 5302 Martin van Meytens war anfangs Schüler seines Vaters in Stockholm und bildete sich ab 1714 in Paris bei Charles Boit weiter, als Portraitist arbeitete er zunächst in Wien, Dresden, Paris und in Italien, bis er sich 1731 in Wien niederließ und bereits 1732 kaiserlicher Kammermaler wurde, 1759 wurde er zum Direktor der Wiener Kunstakademie berufen, bereits seit den 1740er Jahren betrieb er einen zunehmend wachsenden Werkstattbetrieb, den sein Neffe und Schüler Sophonias de Derichs leitete, hier entstanden in größerem Umfang repräsentative Einzel- und Gruppenporträts des Kaisers, der Kaiserin, ihrer Familie und des Hofstaates

Weimarer Republik (1919 - 1932)Drei Medaillen zur Besetzung Deutschland, jeweils Bronze mit mattierter Oberfläche, a) Medaille gegen den Versailler Vertrag 1919, avers angeketteter deutscher Soldat, revers Devise "Nimmer wird das Reich zerstört, wenn ihr einig seid und treu", Gewicht 49,5 gr., Ø 50 mm, b) Medaille gegen die Besetzung Deutschland, avers der Tod im Harnisch und deutsche Mütter mit Umschrift "VAE VICTIS" (Wehe den Besiegten), revers Zitat von Friedrich Schiller "DER MENSCHHEIT WÜRDE IST IN EURE HAND GEGEBEN BEWAHRET SIE", Gewicht 52.3 gr., Ø 50 mm und c) Spottmedaille auf französische Besatzung, avers deutscher Bergmann in einer, vom einem gallischen Hahn bedienten Spindelpresse und Umschrift "PRODUKTIVE PFÄNDER", revers Zutat von Henri Poincarré "ES GEHT NICHT DARUM, DEUTSCHLAND ZU ZERSTÖREN. DAS WOLLEN WIR NICHT", Gewicht 41.8 gr., Ø 50 mm, alle Wilhem Mayer & Franz Wilhelm Stuttgart ~1923, alle vz, jeweils in originalen, gleichen Etuis 0183

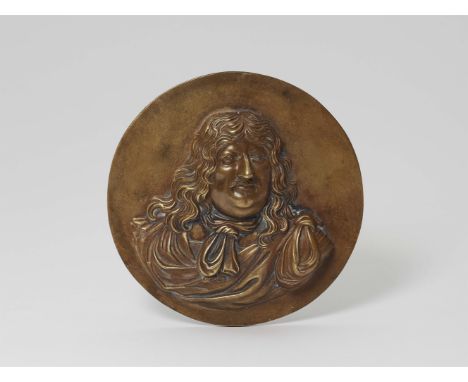

Seltene Plakette auf den Großen KurfürstenFein ziselierter Bronzeguss mit Naturpatina, wenig Grünspan. Rund. Brustbildnis en face, mit antikischer Tuchdraperie. D 14,6 cm.Preußen, Ende 17./ 18. Jh.Es gibt zahlreiche Bildnisse von Friedrich Wilhelm Kurfürst von Brandenburg (1620 - 1688), der nach seinem Sieg über die Schweden bei Fehrbellin als "Großer Kurfürst" tituliert wurde, meist in Harnisch oder höfischer Garderobe. Diese klassizistische Darstellung ist vermutlich nach seinem Tod entstanden, entweder am Ende des 17. oder des 18. Jahrhunderts.

Unbekannter Künstler des 18.Jh., Herrscherporträt: Friedrich II. der Große von Preußen, repräsentative Darstellung in ikonischer Pose, attributiert durch Herrscherinsignien wie Hermelinmantel, Zepter, Krone, schwarzer Adlerorden, jugendlicher Bildtypus, Schwert u. Harnisch als Verweise auf militärische Erfolge, Darstellung nach dem Vorbild von David Matthieu (1743) dieser wiederum nach Antoine Pesne, links unten unleserlich signiert, linke untere Ecke u. Hermelin mit punktuellen Retuschen, zwei punktuelle Retuschen li. u. re. der Nase, Restaurierung von 1981, rest./doubl., Prunkrahmen mit plastischem Kronenaufsatz (rest.), ca. 82x67 / 106x86 cmUnidentified artist of the 18th c., portrait of a ruler: Friedrich II after a model of David Matthieu (1743) this in turn after Antoine Pesne, lower left illegibly signed, lower left corner and ermine with selective retouching, two selective retouching left. andright the nose, restoration of 1981, restored/relined, pomp frame with plastic crown attachment (restored), approx. 82x67 / 106x86cm

Stechhelm mit RankendekorHöhe: 35 cm. Deutschland, 16./ 17. Jahrhundert. Stahl, geschmiedet, graviert, Messing. Mit Visier an Scharnier, durchbrochen gearbeitete Augenschlitze, Scharnier an Scheitel bis zur Spitze des Visiers hinabreichend. Dreifach gegliederte Platten, die durch Messingnieten verbunden sind.Literatur: Vgl. Dirk Breiding, Harnisch und Waffen des Hoch- und Spätmittelalters, in: LWL-Museum für Archäologie/Westfälisches Landesmuseum Herne (Hg.), Aufruhr 1225! Ritter, Burgen und Intrigen. Das Mittelalter an Rhein und Ruhr, Ausstellungskatalog Herne, Darmstadt 2010, S. 129-146. Vgl. Ortwin Gamber, Ritterspiele und Turnierrüstung im Spätmittelalter, in: Josef Fleckenstein (Hrsg.), Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums, Göttingen 1986, S. 513-531. Vgl. Harry Kühnel (Hrsg.), Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. Vom Alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter (= Kröners Taschenausgabe. Bd. 453), Stuttgart 1992. Vgl. Heinrich Müller, Fritz Kunter, Europäische Helme aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte, Berlin 1984. Vgl. Bruno Thomas, Ortwin Gamber, Die Innsbrucker Plattnerkunst, Katalog, Kunstausstellung vom 26. Juni - 30. September 1954, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 1954. (1300853) (13)

Unbekannt18. Jh. Prinz Christian Carl zu Stolberg-GedernHalbfigur im Harnisch nach rechts. Rücks. auf der Lwd. und auf dem Keilrahmen bezeichnet, ms. Auszug aus einem Inventarverzeichnis mit Nr. 14 sowie hs. Notizzettel. Öl auf Lwd. 93 x 70,5 cm. Rest. Besch. Rahmen (102,5 x 79 cm). Prinz Christian Carl zu Stolberg-Gedern (1725 Gedern - 1764 ebenda), Generalfeldzeugmeister, Generalmajor des Oberrheinischen Kreises und ab 1761 Gouverneur der Festung Philippsburg, war seit 1760 mit Gräfin Eleonore von Reuß-Lobenstein (1736-1782) verheiratet. Die Tochter Luise (1764-1834) sollte Herzog Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg-Carlsruhe (1758-1822) heiraten.

MALER 17. Jh., wohl Frankreich, "Honoré d'Albert, Duc de Chaulnes und Pair von Frankreich (1581-1649)", Halbportrait des jungen Adeligen in Harnisch und Mühlsteinkragen, in der Darstellung unten rechts und links bezeichnet (rechtsseitig teilw. vom Rahmen verdeckt), Öl/Leinwand doubliert, HxB: ca. 74x62 cm (88x75 cm mit Rahmen). Alters- und Beriebspuren, Craquelé, alt restauriert und retuschiert. Mit Rahmen (Alters- und Beriebspuren). ANBEI Kaufrechnung von 1946 aus Testamentsvollstreckung Dr. Eugen Gärtner.| PAINTER 17th century, probably France, "Honoré d'Albert, Duc de Chaulnes and Pair of France (1581-1649)", half-portrait of the young nobleman in armor and millstone collar, inscribed lower right and left in the depiction (on the right side partly covered by the frame), oil/canvas relined, HxW: approx. 74x62 cm (88x75 cm with frame). Signs of age and wear, craquelure, restored and retouched. With frame (signs of age and wear). ATTACHED Purchase invoice from 1946 from the execution of Dr. Eugene Gaertner.

Miniatur Vorderzappler, Neogotik, vergoldet, 19. Jhd.Emaillezifferblatt mit arab. Ziffern, vor einem Fenster mit gotischem Masswerk stehen ein Ritter im Harnisch und eine Dame mit Wappenkartusche und Helmzier, Tagesläufer, voll funktionstüchtig, vollständig, originale Cloche, ebonisierter Holzsockel ergänzt, Bronze feuervergoldet, Österreich, ca. 1870-1900, Höhe 11 cm, Gesamt 17 cm.

Zwei Altmeisterzeichnungen 18.Jhd.Kohlezeichnung über Bleistift, Tympanon Giebelrelief mit mythologischer Szene, rechts unten monogrammiert, Besch. am Rand, wasserfleckig, 44 x 12cm, 18. Jhd.sowie ovales Portrait eines Potentaten im Harnisch, Rötel über Silberstift, wohl 17./18. Jhd., Bütten, auf Bütten montiert, Passepartout, 10 x 14cm.

Hochseltener geätzter Halbharnisch, Pisaner Art, um 1580Bestehend aus Brust und Rücken, Beintaschen, Kragen, Schultern, Armzeug und Helm, jeweils aus Blech getrieben und geätzt, Brust mit tiefem Tapul und dazugehörigem Rücken, jeweils einteilig geschlagen, gebördelte (Brech-) Ränder, bewegliche Armausschnitte, Belederung unter Verwendung der alten Schnallen ergänzt, ein Riss im Blech modern mit Blech hinterlegt (von außen nicht sichtbar), an einigen Stellen alterstypische "Schichtstruktur" des Bleches erkennbar, jeweils streifenförmig geätzt mit floralen Ornamenten und antikisierendem Trophaion, auf Brust und Rücken je zwei zentrale Voluten mit Personenköpfen (Brust: Junge und Mädchen, Rücken: Mann und Frau), darüber Krieger mit Speer (Mars?) bzw. nackte Frau mit Speer und Schild, Rücken mit wenigen leichten Beulen, dazu Kragen, zwei Beintaschen mit Ätzdekor, jedoch neuzeitlich unbeweglich und kurz vernietet (unter Entfernung der orig. Riemen). Große Schultern mit zwei Folgen, daran mit drehbaren T-Bolzen angebrachtes, geschlossenes Armzeug, Ätzdekor, auf den Schultern Medaillons mit Frauen- und Männerköpfen sowie antikisierende Krieger, dazu ein einteilig geschlagener Birnhelm, Futter fehlt, innen Sammlungsnummer, Helm im Ätzdekor dem Harnisch folgend, zum Harnisch gehörte ehemals jedoch ein Visierhelm. Dem Alter ensprechend sehr guter Erhaltungszustand mit einigen modernen Reparaturen, neuen Nieten sowie neuer Beriemung unter Verwendung alter Schnallen, wenige Altersrisse, Restaurierungen, eine Schulter abweichend, zusammengesetzt, an dieser Schulter eine historische Reparaturstelle (angenietetes Stück einer anderen Schulter), Harnisch daher in Teilen passend aus Teilen eines gleich zu datierenden Harnisches zusammengestellt. Dazu ein passender Rüstungsständer, montiert auf einem Rollbrett. Die Literatur weist entsprechende Harnische im Pisaner Stil häufig Stadtkommandanten zu. Lit.: Kat. Kostbare Waffen und Rüstungen aus der ehem. Waffenslg. Hearst, Nr. 64; G. Cameron Stone, A glossary of the Construction…, S. 512; H. Peterson, Arms and Armour in Colonial America, S. 131; H. Wackernagel, Münchner Zeughaus, Nr. 69; H. Nickel, Ullstein Waffenbuch, S. 122. Versand ohne den Rüstungsständer möglich. ETCHED NORTH ITALIAN HALF ARMOUR, c. 1580, in Pisan style, rich etched decor, later restorations (rivets, leather straps), in addition a helmet and an armor stand, rare ensemble. Consisting of chest and back protection, upper leg protection, collar, shoulders, arm gear and helmet, each made of metal and etched, chest with deep tapul and associated back, each forged in one piece, flanged edges, movable armholes, leather covering added later using the old buckles, a crack in the metal backed with modern sheet metal (not visible from the outside), in some places age-typical "layered structure" of the metal recognizable, each strip-shaped etched with floral ornaments and an antique-looking trophy, on the chest and back two central volutes with heads of people (chest: boy and girls, back: man and woman), above it a warrior with a spear (Mars?) and a naked woman with a spear and shield, back with a few slight dents, collar, two leg protections with etched decoration, but modernly riveted immobile and short (with the original straps removed). Large shoulders, closed arm gear attached with rotating T-bolts, etched decoration, on the shoulders medallions with women's and men's heads as well as antique-style warriors, in addition a helmet forged in one piece, lining missing, collection number on the inside, helmet in etched decoration following the armor, but the armour has been associated with a closed helmet in the past. In very good condition for its age with some modern repairs, new rivets and new fittings using old buckles, few cracks due to age, the left shoulder is different and bears also a historical repair, that shoulder put together using two originals, so some parts of the armour are put together in parts from an other armour with the same dating. In addition, a matching armor stand, mounted on a roller board. The literature often assigns corresponding suits of armor in the Pisan style to city commanders. Lit.: Kat. Kostbare Waffen und Rüstungen aus der ehem. Waffenslg. Hearst, Nr. 64; G. Cameron Stone, A glossary of the Construction…, S. 512; H. Peterson, Arms and Armour in Colonial America, S. 131; H. Wackernagel, Münchner Zeughaus, Nr. 69; H. Nickel, Ullstein Waffenbuch, S. 122. Shipping is possible without the armour stand.

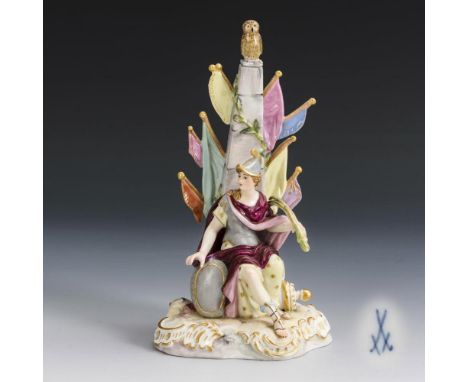

Allegorie des KriegesMeissen. Knaufschwerter, ab 1850-1918, 1. Wahl. Modell-Nr.: 1660. Entwurf: 1752. KAENDLER, Johann Joachim und Mitarbeiter(1706 Dresden - 1775 Meißen) Polychrom bemalt, goldstaffiert. H 16,5 cm. Vor einem Obelisken mit Standarten und Eule sitzende Kriegsgöttin Athene mit Helm, Harnisch und Palmwedel Eule, Standarten, rechte Hand, Palmwedel und Helm restauriert, einige Blätter bestoßen.

Böhmen große WikingerbüsteAmphora Werke Riessner, Stellmacher & Kessel Turn-Teplitz, Entwurf Eduard Stellmacher (1868-1929), signiert und datiert Ed. Stellmacher (18)97, Reliefmarke RStK um 1900, undeutliche Modellnummer 1?35 und weitere Nummer 3, hellgelber Scherben erdfarben bemalt und goldbronziert, auf rechteckigem Piedestal Bruststück eines bärtigen Mannes in phantasievoller Rüstung aus Drachenhelm, Harnisch mit halbplastischem Löwenkopf und umgehängtem Löwenfell, fachmännisch restaurierter Zustand, H 67 cm.

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, junger RitterEnde 19. Jh., auf der Plinthe signiert, verso nummeriert 4267, Bronze dunkelbraun patiniert, Darstellung eines mittelalterlichen Ritters in Kettenhemd und Harnisch und in typischer Aufmachung mit Kniebundhosen, auf sein Schwert gestützt, auf runder, naturalistisch gestalteter Plinthe, Patina mit leichten Altersspuren, H ca. 33 cm. Künstlerinfo: französischer Bildhauer und Zeichner (1824 Anizy-le-Château/Département Aisne bis 1887 Sèvres), studierte ab 1840 bei Pierre Jean David d’Angers an der École des Beaux-Arts in Paris, die er nur kurze Zeit besuchte, da er zunächst Ziseleur werden wollte, ab den 1850er Jahren führte er Marmorarbeiten, Bronzeskulpturen und Terrakottabüsten aus, bekannt für naturalistische Werke, befreundet mit Auguste Rodin, erhielt die Ehrenmedaille des Salon de Paris 1867. Quelle: Internet.

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, LandsknechtEnde 19. Jh., auf der Plinthe signiert, verso nummeriert 2621, Bronze dunkelbraun patiniert, Darstellung eines mittelalterlichen Landsknechts im Harnisch und in typischer Aufmachung mit Kniebundhosen, auf seine Hellebarde gestützt, auf runder, naturalistisch gestalteter Plinthe, Oberteil der Hellebarde fehlt, sonst gute Erhaltung, H ca. 65 cm. Künstlerinfo: französischer Bildhauer und Zeichner (1824 Anizy-le-Château/Département Aisne bis 1887 Sèvres), studierte ab 1840 bei Pierre Jean David d’Angers an der École des Beaux-Arts in Paris, die er nur kurze Zeit besuchte, da er zunächst Ziseleur werden wollte, ab den 1850er Jahren führte er Marmorarbeiten, Bronzeskulpturen und Terrakottabüsten aus, bekannt für naturalistische Werke, befreundet mit Auguste Rodin, erhielt die Ehrenmedaille des Salon de Paris 1867. Quelle: Internet.

Geschnitzte Heiligenfigur St. FlorianSüddeutschland, 19. Jh., Holz geschnitzt, kreidegrundiert und mehrfarbig gefasst sowie partiell vergoldet bzw. silberbronziert, typische Darstellung des sogenannten Wasserheiligen als Stehfigur in Harnisch mit Wassereimer, beim Löschen eines brennenden Hauses, Farbfassung mit Fehlstellen, Altersspuren, rest.bed., H 126 cm.

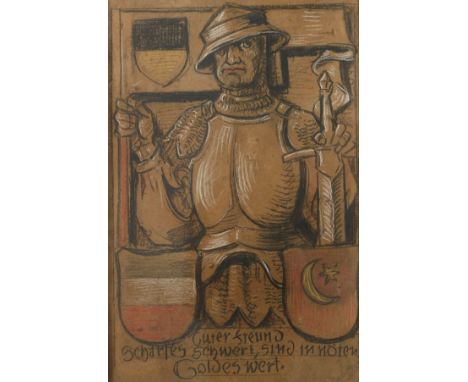

Heinrich Schiestl, RitterbildnisRitter mit Harnisch, Schwert und Fahne in seinen Händen haltend, im unteren Bereich Spruch "Guter Freund scharfes Schwert, sind in Nöten Goldes Wert", Kohle und Kreiden auf Karton, um 1910-20, rechts unten ligiertes Monogramm "HS", Karton gebräunt und etwas wellig, hinter Glas gerahmt, Falzmaße ca. 60 x 40,5 cm. Künstlerinfo: auch Heinz Schiestl, österr.-dt. Bildhauer und Graphiker (1867 Zell am Ziller bis 1940 Würzburg), Sohn des Bildschnitzers Matthäus Schiestl des Älteren, 1873 Umzug der Familie nach Würzburg, Lehre bei seinem Vater, Besuch der Schmidschen Privatschule in München, ab 1892 Studium von zwei Semestern an der Akademie in München, 1896 Übernahme der väterlichen Werkstatt, 1937 Verleihung der Silbernen Stadtplakette von Würzburg, auch Entwerfer für Notgeld, Quelle: Thieme-Becker und Wikipedia.

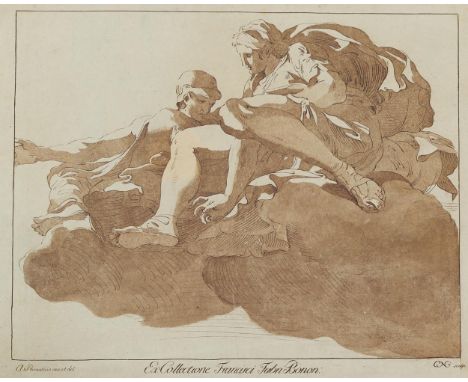

Konvolut: von 7 Bl. von versch. Künstlern in versch. Techn., Ende 18.-Ende 19. Jh. Zw. 7 x 6 u. 29,5 x 19,5 cm. Tls. mit dem Namneszug u. tls. Titel im Druckmedium. Meist mont. ╔Zwei Götter auf Wolken.╗ Aquatintarad. n. CN n. A.Primaticio, "Ex Collectione Francisci Fabri Bonon", aus Clemente Nicoli, Dissegni d'Eccellenti Pittori Italiani Incisi di maniere diverse da Clemente Nicoli, Bologna 1786. Plrgr. 23,5 x 28,5 cm. - ╔Ferdinand v. Kobell╗ (1740-1799) zugeschrieben. Der Gefügelhändler. Rad. mit Plattenton. 7 x cm. Mit Nr. 4 im ob. li. Eck. - ╔Franz Edmund Weirotter╗ (1733-1771). Antike Ruinenlandschaft. Radierung. 7 x 18 cm. Mit dem Namenszug i.d. Platte. - ╔Georg Christoph Kilian╗ (1709-1781). Vornehmer Eingang zu dem Rennplatz des Antonins Karakalla. Rad. 14,4 x 20,3 cm. Mit dem Naenszg., Titel u. Nr. 26 i.d. Platte. - ╔Friedrich Harnisch╗ (tätig in Bln. ca. 1898-1930). Einladung zum 25-jährigen Jubiläum Anton v. Werners als Direktor der Kgl. Hochschule, Bln. 1899. Farb. Einblattdruck bei R.Mosse, Bln. Blgr. Gr.Fol. - ╔Die trauernden Polinnen.╗ Kolor. Lithogr. v. Müller bei Zöllner. 4°. - ╔Das Hermanns Denkmal im Teutoburger Walde.╗ Stahlstich v. C.Riedt n. G.Perlberg, um 1880. 4°. - Versch. starke Alters- u. Gebrauchssp. - ╔Neugebauer, Josef╗ (1810 Wien - Melk 1895). Studien zu Frauenbildnissen. - Schloss. 2 Bleistiftzeichnungen. Blgr. 26 x 19 bzw. 13,5 x 19,5 cm. Untereinander auf 1 Karton mont. Das ob. Bl. mit Nachlassst. unt. re. - Leichte Alters- u. Gebrauchssp. - ╔Rössner, Georg Walter╗ (1885 Leipzig - Gundelsby 1972). "Aachen in guten Tagen". Straßenansicht vor dem Elisenbrunnen. Bleistiftzeichnung mit wenig Kolorit. Blgr. 17 x 24 cm. Sign. u. betitelt. Verso Nachlassst. mit U. des Nachlassverwalters (?). Auf Karton mont. D

HalskragenItalien, Mailand, ca. 1570 - 1600. Aufwändig floral geätzer Halskragen wohl zum Harnisch eines Mitglieds der Familie Visconti di Modrone aus Mailand. Vorne dreifach geschoben und in der Mitte mit einem Wappen verziert, das einen Turnierhelm zeigt. Das Zimier desselben ist in Form des Visconti Wappens unter einer Krone gestaltet. Neben dem Helm ein Textband "GALEATIUS", sowie im Schild ein Monogramm (etwa) "E.I.G". das Zentralfeld der Nackenplatte ist mit einer weiblichen Fruchtbarkeitsgottheit geziert. Der Halsreif erscheint durch Ätzung geschnürlt, der Rand des Halskragens durch mehr oder weniger Regelmässige Einhiebe. L ca. 26 cm, B ca. 28 cm, H ca. 17 cm.

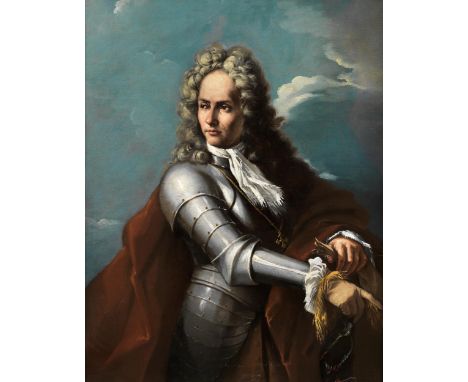

Jacopo Amigoni, 1682 Venedig – 1752 MadridBILDNIS EINES FELDHERRN VOM ORDEN „COSTANTIniANO DI SAN GIORGIO“ Öl auf Leinwand. 140 x 90 cm.Zuweisung durch Expertise von Mauro U. Lucco vom 21. Juni 2015. Die Zuweisung an Amigoni, der auch in München (Schloss Schleißheim, Frauendom etc.) tätig war, wird in dem beiliegenden Gutachten durch Bildvergleiche indiziert. Amigoni, der ausgehend von Venedig und Flandern ganz Europa bereist hat, einschließlich London oder Madrid, schuf neben seinen religiösen Themen zahlreiche Adelsbildnisse. Im Dreiviertelbildnis, im Harnisch, vor Wolkenhintergrund, mit grau gepudertem lockigem Haar. Die Körperhaltung nach rechts, der Kopf nach links gewandt, mit aufmerksam-kritischem Blick. Handschuh an der rechten Hand, ein roter Umhang dokumentiert seine adelige Herrschaftswürde. An der Brust das Ordenskreuz an langer Kette. Der Orden angeblich schon 313 durch Kaiser Konstantin gegründet worden sein. 1699 wurde er in Parma eingeführt, dann in Neapel 1735. Die Zugehörigkeitsbedingungen zu diesem Orden erforderten 250 Jahre bei den vier Vorfahren, väterlicher- wie mütterlicher-seits, oder 400 Jahre Adel im väterlichen Viertel. Daraus ergibt sich, dass es sich bei dem hier Portraitierten um ein Mitglied des europäischen Hochadels handeln muss. So ist nicht nur stilistisch, sondern auch durch dieses Attribut die Entstehung des Bildes in die Jahre 1699-1730 zu setzen, genauer gesagt, kurz nach 1720. A. R.Literatur: Maria Cristina Pavan Taddei, Amigoni (Amiconi), Iacopo. In: Alberto M. Ghisalberti (Hrsg.), Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 2: Albicante-Ammannati. Istituto della Encic-lopedia Italiana, Rom 1960. Gregor Gatscher-Riedl, In Hoc Signo Vinces – Die Geschichte des Heiligen Konstantinischen Ritterordens vom Heiligen Georg. Zwischen religiösem Mythos und politischem Anspruch von Byzanz nach Neapel, Wien 2012. (1281186) (2) (11)Jacopo Amigoni,1682 Venice – 1752 MadridPORTRAIT OF A GENERAL FROM THE ORDER “CONSTANTINIANO DI SAN GIORGIO” Oil on canvas.140 x 90 cm.The enclosed expert’s report by Mauro U. Lucco dated 21 June 2015 identifies Amigoni, who was also active in Munich (Schleißheim Palace, Frauendom etc.) as the creator of this work by comparing other works.

Flämischer Meister um 1600ALLEGORIE AUF DEN SIEG DER KATHOLISCHEN KIRCHE ÜBER DAS BÖSE Öl auf Holz. Parkettiert. 126 x 96 cm.Darstellung einer allegorischen weiblichen Figur mit einem Harnisch, welcher zwischen den Brüsten ein Kruzifix zeigt, das von einem Cherubium getragen wird. Die weibliche Person durch ein Schwert und einen Schild bewaffnet, welcher in plastischer Arbeit (hier in Grisaille wiedergegeben), den auferstandenen Christus anzeigt. Ein Putto, der auf einem ihrer Beine Platz genommen hat, die Fama der katholischen Kirche in die Welt posaunend. Die Figur die Füße auf eine Steinplatte stützend, unter welcher eine Drachenfigur, für den Teufel stehend, zerdrückt wird. Die untere rechte Bildecke mit einem gehörnten Bogenschützen, welcher mit dem Unterkörper in der Unterwelt zu stecken scheint. Rechts über der allegorischen Figur die Christusfigur, die an ihren Stigmata zu erkennen ist, mit einer Krone. Mit einer ebensolchen Krone bekrönt er die Kirche bzw. die allegorische Figur derselben, sodass sie als direkter Nachfolger Christi dargestellt wird. Alters- und Gebrauchssp., Bildfläche uneben. Rest. (12901415) (13)Flemish School, ca. 1600ALLEGORY OF THE TRIUMPH OF THE CATHOLIC CHURCH OVER EVILOil on panel. Parquetted.126 x 96 cm.Signs of ageing and wear, uneven paint surface. Restored.

Seltene BernsteinschnitzereiHöhe: 10,5 cm.Gesamthöhe mit modernem Sockel: 15,5 cm. Wohl Italien, 17. Jahrundert. Brustpanzer eines Feldherren oder römischen Cesaren mit Gorgonenhaupt. Aus einem seltenen großen honigfarbenen Bernsteinstück geschnitten. Das Gorgonenhaupt zwischen den Schulterspangen des Harnischs, um den Leib ein Tuch mit Herkulesknoten, darunter Harnischdekor in Form von Blattdekoration mit links unter dem Harnisch hervortretenden Lambrequin- Zungen. Kopf und Arme fehlen, am Unterrand und seitlich einige Ausbrüche, an der Rückseite ist der Bernstein roh belassen. Schon damals möglicherweise als römisch-antikes Kabinettstück gefertigt. (†) (12901253) (11)

-

336 item(s)/page