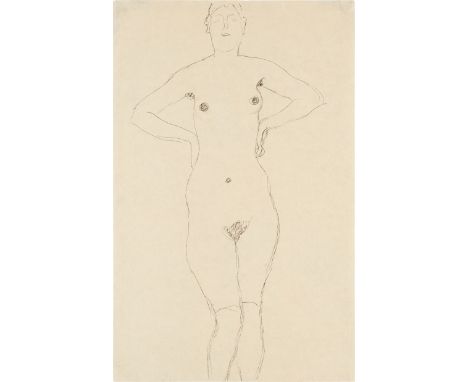

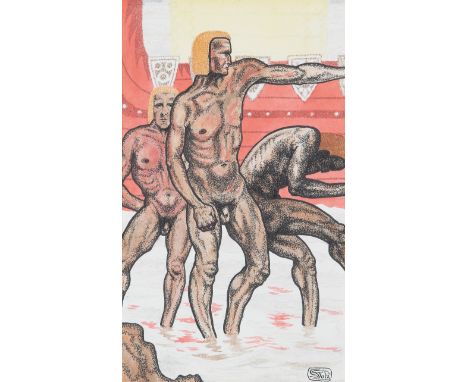

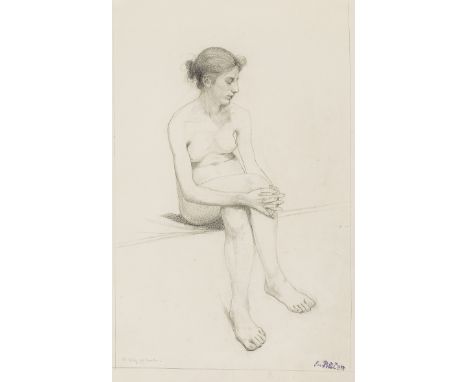

Gustav KlimtStehender Akt von vorne (Studie im Zusammenhang mit "Die Freundinnen II")1915/16Bleistift auf Papier; gerahmt57 x 37,3 cmverso: unvollendete Skizzeehemals Galerie Manfred Strake, Düsseldorf;Galerie Welz, Salzburg;Kornfeld Galerie & Cie Bern, 20.06.1991, Nr. 523;Neumeister, München, 23.05.1992, Nr. 133;Kunsthaus Zacke, Wien;dort am 29.03.1995 erworben, seither österreichischer Privatbesitz1964 Salzburg, Galerie Welz, Gustav Klimt, Handzeichnungen, 05.08.-13.09., Nr. 82;1972 München, Arnoldi-Livie, Gustav Klimt, Nr. 6Alice Strobl, Gustav Klimt, Die Zeichnungen 1912-1918, Bd. III, Salzburg 1984, Nr. 2756, Abb. S. 163Das Motiv der stehenden weiblichen Aktfigur ist in Klimts Gemälden häufig anzutreffen und gelangt in seinen letzten Schaffensjahren zu einer besonderen Blüte. Als Zeichner wird Klimt nicht müde, die Körpermerkmale und die Temperamente seiner aufrecht stehenden Modelle festzuhalten, sei es in einem mehr oder weniger engen Zusammenhang mit seinen Gemälden, sei es in einem völlig eigenständigen Arbeitsvorgang.Alice Strobl ordnet die vorliegende Zeichnung den zahlreichen Blättern zu, die Klimt im Zusammenhang mit der frontalen Aktfigur im Gemälde "Die Freundinnen II" (1916/17, 1945 in Schloss Immendorf verbrannt) geschaffen hat. Sie reiht diese Studie in die frühe Phase der vorbereitenden Arbeiten für "Die Freundinnen II" ein, die ihren Recherchen zufolge schon ab 1915 zu datieren ist. In dieser frühen Gruppe seien "plastische Werte durchaus betont, was sowohl durch einen vollschlankeren Typus, gerundete Umrisse und Strichkonzentrierungen an bestimmten Stellen seinen Ausdruck findet" (Strobl, Bd. III, S. 155).In unserer Zeichnung führt die teils flüssige, teils mehrmals unterbrochene Linienführung zu einem lebhaften Pulsieren der Umrisse, die die unbearbeitete Hautpartie anders aufleuchten lassen als die gleichfalls leer gelassene Umgebung. Ein für Klimt charakteristisches Spannungselement bildet die Art, in der Kopf und Unterschenkel von den Blatträndern überschnitten werden. Trotz dieser Barrieren scheint die Figur sinnlich nah an uns heranzukommen.(Marian Bisanz-Prakken)

We found 1331 price guide item(s) matching your search

There are 1331 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

1331 item(s)/page

Michael PowolnyMädchen mit Rosen (nach links blickend)Wiener Keramik, um 1911Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert; rückseitig auf der Plinthe gemarkt mit Entwerfermonogramm "MP" und Firmenmarke der Wiener Keramik; an der Innenseite mit altem Verkaufsetikett der Wiener KeramikH. 29 cmArlt, Weilinger, Wiener Keramik, Werkverzeichnis. Wien 2018; S. 50 & 51; S. 316 WK-Modellnr. 269; Elisabeth Frottier, Michael Powolny. Keramik und Glas aus Wien. 1900 bis 1950. Monografie und Werkverzeichnis, Wien/Köln 1990, WV 114Unsere Pendants wurden 1911 von Michael Powolny entworfen und befanden sich seit dem Kauf gemeinsam im Besitz einer Familie. Gleichzeitig hergestellt sind sie jedoch nicht worden - das verrät ein leichter Unterschied im Weißton sowie die noch erhaltenen, verschiedenen Verkaufsetiketten auf den Innenseiten der Keramiken.Die Mädchen mit Rosen sind in ihrer eleganten Zurückhaltung beeindruckende Zeugnisse von Michael Powolnys Wandlungsfähigkeit und wurden - wie viele Keramiken der Wiener Keramik - in unterschiedlichen Farbvariationen hergestellt. Während Powolny meist sehr verspielte Figuren entwarf, treten hier besonders antike und architektonische Vorbilder in den Vordergrund. Die Figuren stehen auf hohen, würfeligen Sockeln betont aufrecht und erinnern an Karyatiden. Die weiße Ausführung vertieft diesen Eindruck. Durch die locker drapierte Rosengirlande und die Wellenlinie kombiniert er dazu typische Elemente des Secessionsstils, die im bewussten Gegensatz zu zeitgleichen Kunstwerken der Wiener Werkstätte stehen. Mit Frisuren und Gesichtern zieht Powolny Parallelen zu Gustav Klimts Frauendarstellungen in dieser Zeit. Diese Verbindung mag auch der Grund gewesen sein, dass gleiche Pendants Teil der Ausstattung des berühmten von Josef Hoffmann und der Wiener Werkstätte als Gesamtkunstwerk geplanten Palais Stoclet (erbaut 1905 bis 1911) wurden, in dem auch Gustav Klimt seinen Stoclet-Fries schuf. (ABS)

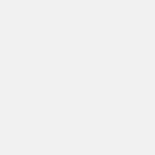

Rudolf von AltBrautpaar im Chor der Breitenfelder Pfarrkirche in Wien1899Aquarell auf Papier; gerahmt46 x 33 cm (Passep.-Ausschnitt)Signiert und datiert rechts unten: Rudolf v. Alt (1)899Bassenge Berlin, 3.12.2021, Nr. 6787;österreichischer PrivatbesitzErste Pläne für eine Gedächtniskirche zu Ehren von Kaiser Franz I. (1768-1835), gab es bereis in dessen Todesjahr 1835. Im damaligen Vorort Breitenfeld, einem kleinen Dorf, welches vor den Stadtmauern Wiens lag, und erst 1850 in den Bezirk Josefstadt eingemeindet wurde, sollte dieses Bauvorhaben realisiert werden. Die Errichtung der Kirche im Stile der Frührenaissance erfolgte jedoch erst ab 1894, die Weihe fand 1898 im Beisein von Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916) statt. Rudolf von Alt lebte seit 1841 in der Skodagasse, unweit der neu errichteten Breitenfelder Pfarrkirche. Als interessierter Architekturmaler hat er deren Bau mit Sicherheit verfolgt. Der bereits 87-jährige Künstler malte vorliegendes Aquarell ein Jahr nach der Fertigstellung der Kirche, und zeigt einen Einblick in den Chor, den er mit einer kleinen Hochzeitsgesellschaft belebt. Sein fortgeschrittenes Alter ließ nun keine weiten Reisen mehr zu, und Themen aus seiner Heimatstadt Wien stehen wieder im Zentrum seines Schaffens. Der hochangesehene Alt hatte als Künstler viel erreicht und geleistet. Größte Wertschätzung wurde dem "Meister des Aquarells" nun auch von seinen jungen Künstlerkollegen rund um Gustav Klimt entgegengebracht, die ihn 1897 zum Ehrenpräsidenten der neu gegründeten Wiener Secession wählten. Das Kaiserhaus zollte ihm im gleichen Jahr Anerkennung, und er wurde als "Ritter von Alt" in den Adelsstand erhoben. Sein langes, überaus schöpferisches Leben endete 1905 in Wien. (MS)

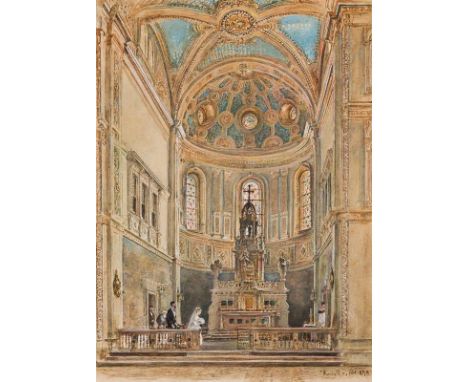

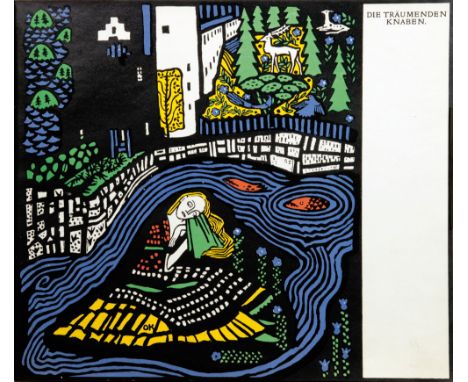

Oskar Kokoschka (Pöchlarn 1886 - Montreux 1980). Tower Bridge II. 1967. Lithographie. 62 x 90 cm. R. u. mit Bleistift sign. O. Kokoschka, l. u. num. 72/75, unter Glas gerahmt, ungeöffnet. - Österreichischer Maler, Graphiker und Dichter des Expressionismus. K. studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule u.a. bei G. Klimt, verwarf aber für sich den dekorativen Jugendstil seiner Zeit und entwickelte stattdessen eine stark subjektiv-gefühlsbetonte Bildsprache. Er war Mitglied der 'Freien Sezession' in Berlin. Zu seinen wichtigsten Ausstellungen gehörte die Teilnahme an der Documenta I bis III. Mus.: Basel, Stuttgart, Hamburg (Kunsthalle), Hannover (Sprengel Mus.), New York (MoMA), Prag, Köln u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Spielmann 'O.K. - Leben u. Werk', Wingler/Welz 'K. - Das druckgraph. Werk' u.a.

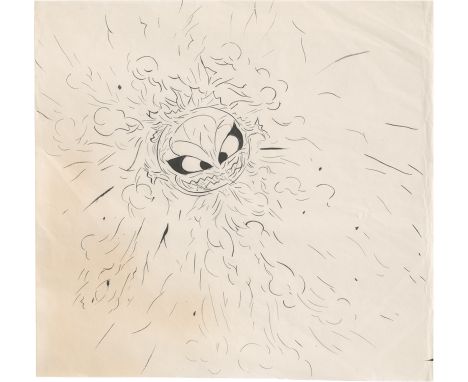

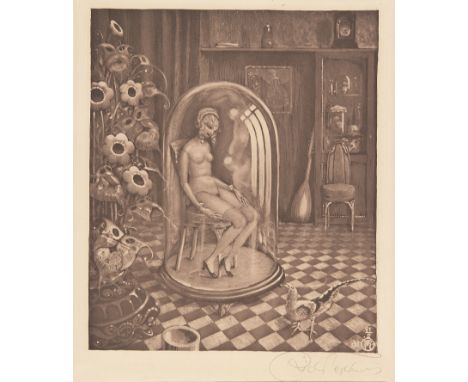

Amano, Yoshitaka -- Ohne TitelFeder in Schwarz (Sumi-e) auf faserigem handgeschöpften Reispapier. 2002.33,5 x 35 cm.Bedrohlich wirken die riesenhaften Augen der phantastischen Kreatur, die charakteristisch ist für Amanos ganz eigenes, skurriles Figurenrepertoire. Explosionsartig sprüht sie Linien, Rauchschwaden und kleine Spitter in den Raum, und ihre Wirkung scheint sich weit über die Bildfläche hinaus ausdehnen zu wollen. Bekanntheit erlangte Amano erstmals in den späten 1960er Jahren mit seiner Arbeit an der Anime-Adaption von Speed Racer, dann auch als Schöpfer kultiger und einflussreicher Charaktere wie Gatchaman, Tekkaman: The Space Knight, Hutch the Honeybee und Casshan. Er wandte sich der freien Kunst zu, studierte Klimt und Rackham ebenso wie antike Sagen. In seinen Sumi-e Zeichnungen mischen sich die Einflüsse von Manga und Anime, Züge seiner dunklen Kreaturen, wie dem Videospiel Final Fantasy entstiegen, mit der Kunst der Kalligraphie, Tradition und Moderne vereinen sich. "It is the force of imagination itself, the mind's eye that cannot explain but can expand beyond the universe, a realized potential Yoshitaka Amano describes as 'that instantaneous thrust of momentum that determines the end result'" (Carlo Mc Cormick, in: Yoshitaka Amano, leo-koenig.com, Zugriff 08.07.2024).Provenienz: Leo König, New York (mit dessen Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort datiert und bezeichnet) - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

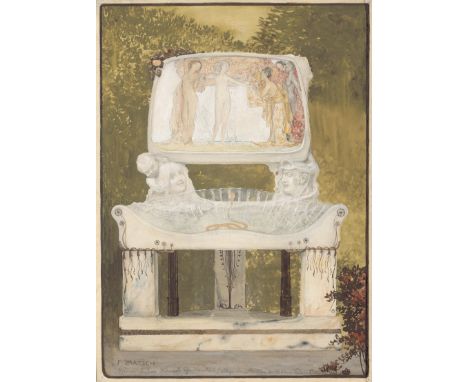

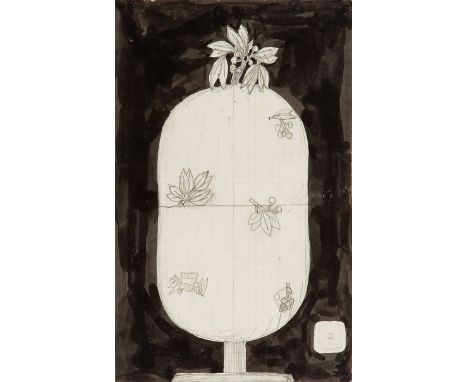

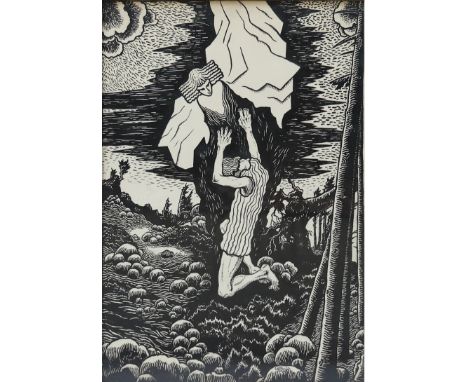

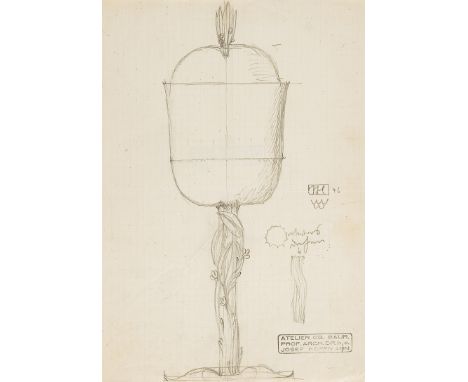

Matsch, Franz Josef Karl von -- Entwurfsskizze für den "Brunnen des Lebens im Palais Dumba" in Wien.Gouache über Bleistift, auf dem orig. Untersatz. 49,4 x 37,8 cm. Am Unterrand signiert "F. vMatsch" sowie eigenh. bezeichnet "Meinem lieben Freund Pfr. Kautsch / Skizze des 'Brunnen des Lebens' im Palais Dumba". Franz von Matsch begann seine künstlerische Laufbahn an der renommierten Wiener Kunstgewerbeschule. Hier studierte er gemeinsam mit den Brüdern Gustav und Ernst Klimt unter der Leitung von Professoren wie Ferdinand Laufberger und Julius von Berger. Die Zusammenarbeit mit den Brüdern Klimt führte zur Gründung der "Maler-Compagnie", einer Künstlergemeinschaft, die mit großen öffentlichen Aufträgen betraut wurde. Die enge Zusammenarbeit dieser Künstlergruppe wurde 1892 durch den Tod von Ernst Klimt unterbrochen, was letztlich zur Auflösung der Gemeinschaft führte. In demselben Jahr trat Matsch dem Wiener Künstlerhaus bei, einer wichtigen Institution für zeitgenössische Künstler. Doch bereits 1898 vollzog er gemeinsam mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“ den Austritt, ein Schritt, der auf die sich verschärfenden Spannungen zwischen traditioneller und moderner Kunstauffassung hinwies. Diese Ereignisse markieren den Übergang zur Wiener Secession, die von Gustav Klimt und anderen Progressiven vorangetrieben wurde - Matsch jedoch blieb der traditionelleren akademischen Richtung verbunden. Ab 1898 wandte sich Matsch auch der Bildhauerei zu, in deren Bereich auch der aufwendig inszenierte "Lebensbrunnen" fällt, wenngleich dieser auch nie ausgeführt wurde. Matsch verkörpert eine facettenreiche Künstlerpersönlichkeit, die sowohl die akademische Tradition als auch den Wandel zur Moderne erlebte, ohne jedoch selbst radikale Schritte in Richtung der Avantgarde zu machen. - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

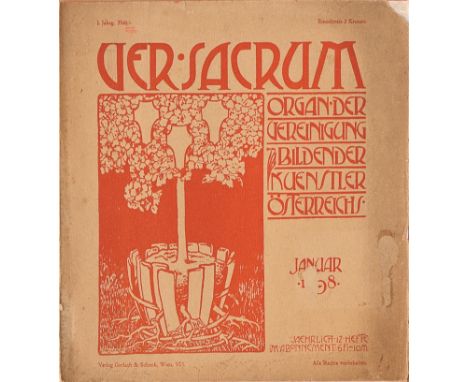

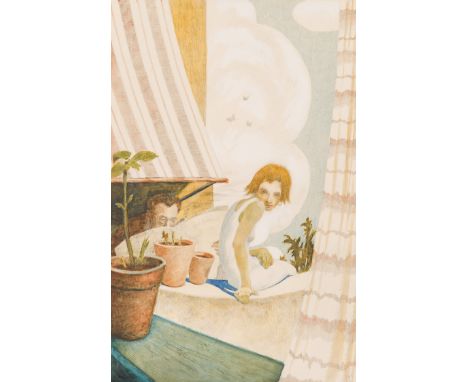

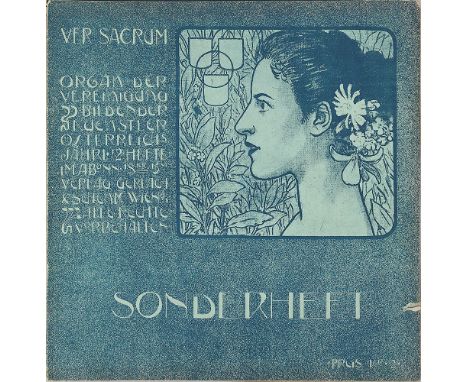

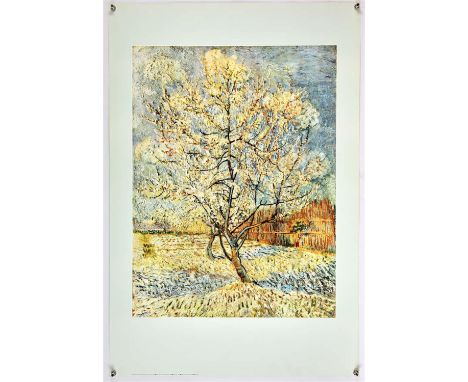

VERSCHIEDENE KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER (Zweite Hälfte 19. Jhr. - erste Hälfte 20. Jhr.)Konvolut fünf Hefte Ver Sacrum jeweils 29,9 x 29 cm alle aus dem Jahr 1898 1. Heft: Ver Sacrum Sonderheft, Deckblatt fällt ab, Heft am Rücken geteilt 2. Heft: Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 1. Heft, Januar 1898, Im Rücken geteilt, Deckblatt eingerissen am Rücken 3. Heft: Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 7. Heft, Juli 1898. Deckblatt abgerissen, Heft in der Mitte geteilt 4. Heft: Ver Sacrum 1. Jahrgang, 9. Heft, September 1898. Deckblatt und Rückseite abgerissen, mehrmals am Rücken geteilt 5. Heft: Ver Sacrum, 1. Jahrgang, 10. Heft, Oktober 1898, Deckblatt und Rückseite abgerissen, mehrmals am Rücken geteiltSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 150 - 300STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 150"Ver Sacrum" (lat.: Heiliger Frühling) war eine von der Wiener Secession herausgegebene Kunst- und Literaturzeitschrift, die 1898 bis 1903 in Wien erschien. Ver Sacrum war das offizielle Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Das erste Heft (Januar 1898) enthielt Texte von Hermann Bahr, Alfred Roller und Max Burckhard. Das Umschlagmotiv stammte vom Hauptredakteur Alfred Roller: Die Wurzeln eines blühenden Bäumchens, das im Blattwerk drei unbedruckte Wappenschilde für die Bereiche Architektur, Malerei und Skulptur trägt, sprengen die Dauben eines zu eng gewordenen hölzernen Pflanzkübels und beginnen, im Erdreich zu wurzeln (siehe Cover rechts). Frühlingsstimmung vermitteln die tanzenden oder verträumten Frauengestalten, die blühenden Bäume und die florale Ornamentik von Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Maximilian Lenz und anderen; ebenso Gustav Klimt, der sich kurze Zeit als Buchschmuck-Künstler betätigte. Adolf Hölzel veröffentlichte seinen programmatischen Aufsatz Über Formen und Massenverteilung im Jahr 1901 im 15. Heft. Einen bedeutenden Schritt zur Ungegenständlichkeit setzte auch Ernst Stöhr, der im letzten Ver-Sacrum-Heft von 1899 die symbolistische Komponente vertrat. Ab 1900 trat der Informationswert stärker in den Vordergrund. Ab dem dritten Jahrgang erschien die Zeitschrift zweimal anstatt einmal im Monat, jedoch in kleinerer Auflage. Mit der Ankündigung einer „zwanglosen Folge von Veröffentlichungen“ und einem Rückblick auf die sechsjährige Editionsgeschichte wurde die regelmäßige Veröffentlichung, nachdem sie „ihren Zweck erfüllt“ hatte, Ende 1903 eingestellt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

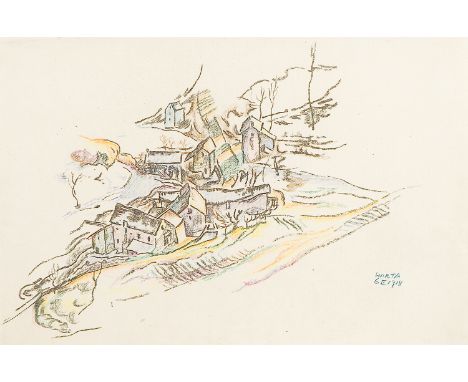

HERBERT BOECKL* (Klagenfurt 1894 - 1966 Wien)Beim Wörthersee, 1950Aquarell/Papier 37 x 50,8 cmsigniert Herbert Boeckl, datiert 1950verso beschriftet Herbert Boeckl 1950, Landschaft südlich des Wörthersees. Nachlaß B69. Bestätigt von Maria Boeckl 69BSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 4000 - 6000STARTPREIS / STARTING PRICE € 4000Herbert Boeckl war ein österreichischer Künstler. Nach der Matura in Klagenfurt ging er 1912 nach Wien, wo er sich an der Akademie der bildenen Künste bewarb. Als Böckl abgelehnt wurde, begann er an der Bauschule der Technischen Hochschule Architektur zu studieren und war Privatschüler von Adolf Loos. Durch Loos trat er in Kontakt mit Künstlern wie Egon Schiele, Gustav Klimt und Carl Moll und konnte seine Arbeiten zum ersten Mal 1913 in einer Gemeinschaftsausstellung des Österreichischen Künstlerbundes im Kunstsalon Pisko zeigen. Während des Ersten Weltkriegs diente Böckl an der italienischen Front im gleichen Regiment wie Bruno Grimschitz, ein Freund und Förderer von Boeckl sowie späterer Direktor der Österreichischen Galerie im Bevedere. Nach dem Krieg heiratete Böckl Maria Plahna, die ihm in den ersten Jahren der Ehe als Aktmodell diente. Nach der ersten Staatsprüfung an der Technischen Hochschule 1918 gab er sein Studium auf, bezog ein Atelier in Klagenfurt und beteiligte sich an einer Ausstellung des Kunstvereins Kärnten im Künstlerhaus. Egon Schiele war begeistert und empfahl Boeckl an den Wiener Kunsthändler und Verleger Gustav Nebehay. Ein Vertrag mit Nebehay sicherte Böckl wirtschaftlich ab und ermöglichte ihm Studienreisen nach Berlin, Paris und Sizilien. Die erste große Präsentation seiner Arbeiten findet im Rahmen der Herbstausstellung der Secession 1927 statt, wo 30 Ölgemälde gezeigt werden. 1935 erfolgte die Berufung als Professor an die Akademie der bildenden Künste, ab 1938 änderte der Künstler die Schreibweise seines Namens von Böckl auf Boeckl. Während des Zweiten Weltkriegs zog sich Boeckl zurück und überahm statt der Leitung der Meisterklasse den täglichen Abendakt. Nach dem Krieg wurde er Rektor. Bereits 1946 wurde er als Rektor wieder abberufen. Anfang der 1950er Jahre begann Boeckl, an dem monumentalen Fresko für die Engelskapelle im Stift Seckau zu arbeiten. Boeckl erhielt 1934 und 1953 den Großen Österreichischen Staatspreis, 1960 die Klimt-Ehrung der Secession und 1964 das Goldene Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich und den Ehrenring der Stadt Wien. 1964 fand eine große Boeckl-Retrospektive im Museum des 20. Jahrhunderts statt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

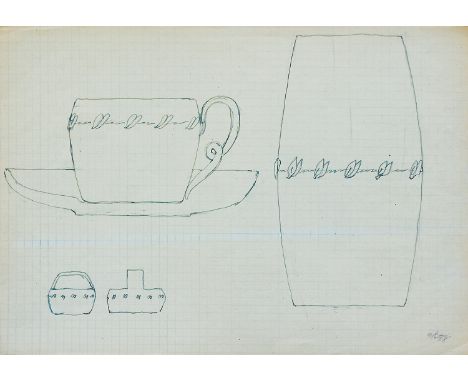

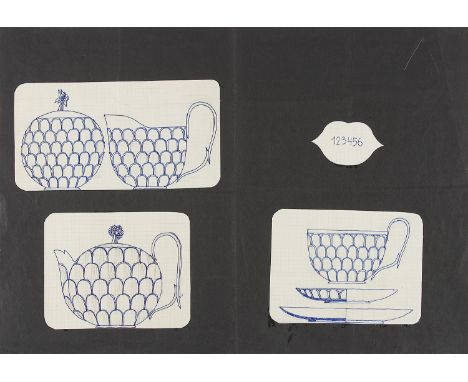

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Teetasse und Vase mit BlätterkranzTinte/Papier 20,7 x 29,5 cmverso Atelierstempel Josef Hoffmann und beschriftet Kauf Gal. Würthle am 2.9.81 S 3500,-SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

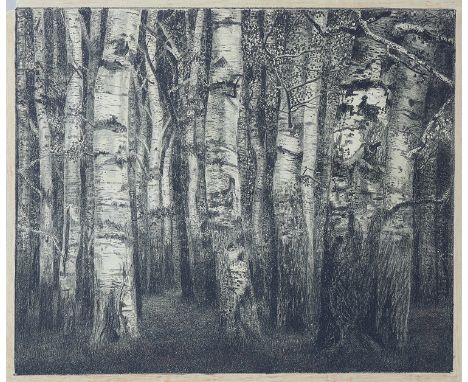

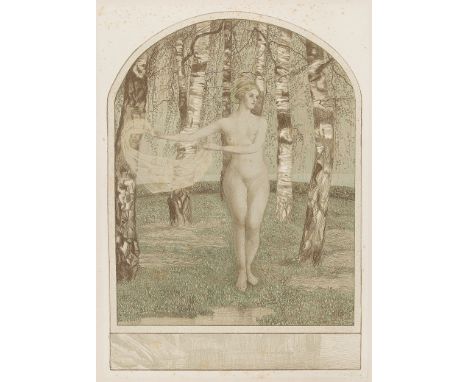

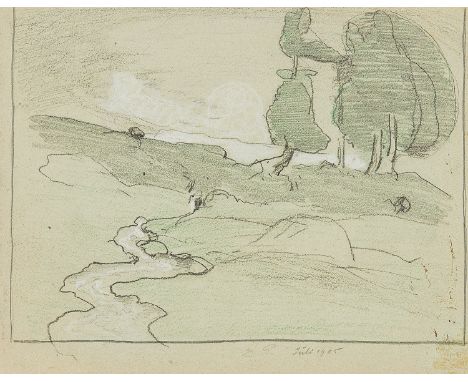

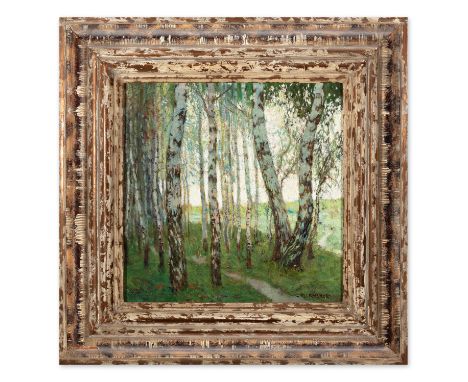

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)BirkenwaldLithografie, handkoloriert/Papier 49,5 x 57,8 cmRandfehlstellenSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Die Küstlerin Gertrude Hnzatko-Mediz war eine Tochter des Paares. Stilistisch ist Mediz-Pelikan einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhielt. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

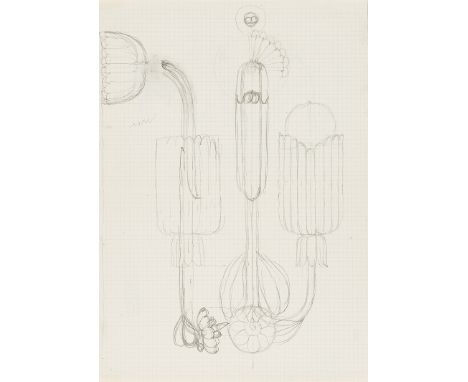

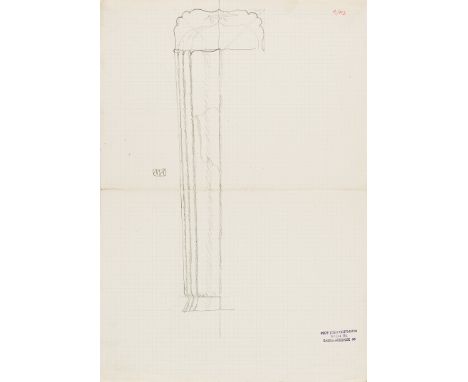

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für eine WandlampeBleistift/Papier 42 x 29,7 cmverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

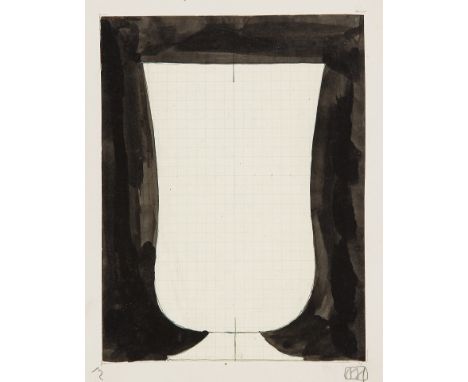

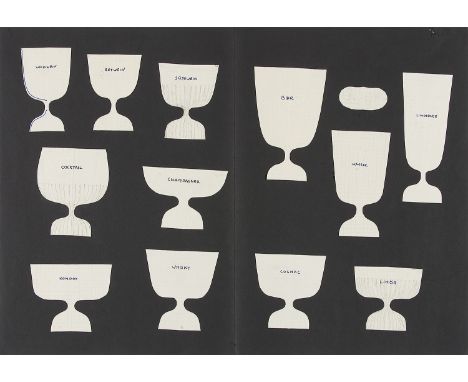

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)PokalentwurfBleistift und Tusche/Papier 25 x 15,5 cmsigniert Hoffmann, monogrammiert JHbeschriftet Glas, 112, 47, verso Atelierstempel Josef Hoffmann und beschriftet N. 28montiert auf KartonSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

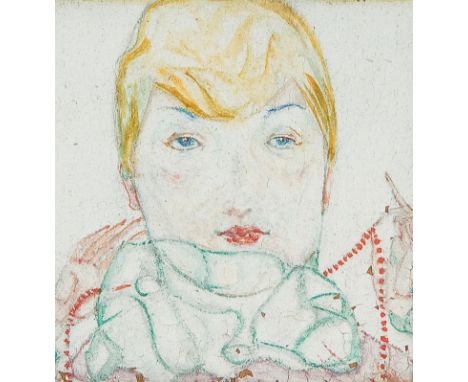

ARNOLD NECHANSKY (Wien 1888 - 1938 Kitzbühel)Feine DameTempera/Karton 5,3 x 5,7 cmmonogrammiert ANSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Der Kunstgewerbler Arnold Nechansky war ein bedeutender Vertreter des Jugendstils. 1909 bis 1913 studierte er an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad, Adolf Böhm und Josef Hoffmann. Schon 1914 gestaltete er den österreichischen Pavillon auf der Kölner Werkbund Ausstellung. Ab 1917 entwarf er Keramiken für die von Hoffmann gegründete Wiener Werkstätte. 1919 erhielt Nechansky einen Ruf an die Kunstgewerbe- und Handelsschule in Charlottenburg, wo er fortan die Klasse für Metall- und Lederbearbeitung sowie die Vorbereitungsklasse für allgemeine Formbildung leitete. An seinem neuen Berliner Wirkungsort heiratete er 1923 die Wiener Malerin Marianne von Winter. 1934 kehrte Nechansky in seine Heimatstadt Wien zurück. Dort wirkte er bis zu seinem frühen Lebensende als Gestalter für Silber, Möbel, Stoffe und Porzellane im Auftrag der Firma Lobmeyr und der Wiener Werkstätte. Sein Können im Bereich Dekoration und Gestaltung kommt auch in den beiden hier abgebildeten kleinformatigen Werken zum Ausdruck. Der Betrachter ist ganz nah an die beiden Damen herangerückt, ihre Köpfe thronen auf den kunstvoll drapierten Gewandteilen. Auffallend sind die grazilen Hände, die einmal eine rote Perlenkette präsentieren oder sich wie in einer Tanzbewegung drehen. Das erinnert an die Tänzerinnen und Frauenbildnisse der Secessionskünstler, die wesentlich von Grete Wiesenthal und dem modernen Ausdruckstanz inspiriert wurden. Auch der geneigte Kopf, die blasse Haut und der blasierte Blick ergänzen diesen Eindruck. Die beiden fast quadratischen Bildnisse stellen keine Porträts bestimmter Damen dar, sondern „porträtieren“ vielmehr einen ganz bestimmten Frauentypus. Im Wesentlichen sind es die empfindsamen und schöngeistigen Wesen, wie sie auch in den Werken von Gustav Klimt und Egon Schiele zu finden sind. Bei Nechansky tritt der psychologisierende Aspekt freilich in den Hintergrund, stattdessen wird der dekorative Charakter betont. Dabei zeigen diese beiden Kleinodien deutliche Parallelen zu den Entwürfen für die Wiener Werkstätte aus der Hand des Künstlers. Der Frauentypus, die geneigte Kopfhaltung, die manierierte Position der Hände und die Art der Kleidung tauchen auch in seinen Postkarten, Stoffen, Keramiken, Schmuckstücken und Objekten auf. Die hier dargestellten Arbeiten wirken ebenfalls wie Versatzstücke und könnten durchaus in Zusammenhang mit Keramiken oder Schmuck entstanden sein. Bemerkenswert sind auch Farbigkeit und Oberfläche der Malerei, die an das zarte Erscheinungsbild von keramischen Kunstwerken erinnern und den fragilen und spielerischen Gesamteindruck betonen.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für eine TischlampeBleistift/Papier 42 x 29,7 cmbeschriftet 6-8 Lampenverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

ARNOLD NECHANSKY (Wien 1888 - 1938 Kitzbühel)Dame mit PerlenketteTempera/Karton 5,3 x 5,7 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 800STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Der Kunstgewerbler Arnold Nechansky war ein bedeutender Vertreter des Jugendstils. 1909 bis 1913 studierte er an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad, Adolf Böhm und Josef Hoffmann. Schon 1914 gestaltete er den österreichischen Pavillon auf der Kölner Werkbund Ausstellung. Ab 1917 entwarf er Keramiken für die von Hoffmann gegründete Wiener Werkstätte. 1919 erhielt Nechansky einen Ruf an die Kunstgewerbe- und Handelsschule in Charlottenburg, wo er fortan die Klasse für Metall- und Lederbearbeitung sowie die Vorbereitungsklasse für allgemeine Formbildung leitete. An seinem neuen Berliner Wirkungsort heiratete er 1923 die Wiener Malerin Marianne von Winter. 1934 kehrte Nechansky in seine Heimatstadt Wien zurück. Dort wirkte er bis zu seinem frühen Lebensende als Gestalter für Silber, Möbel, Stoffe und Porzellane im Auftrag der Firma Lobmeyr und der Wiener Werkstätte. Sein Können im Bereich Dekoration und Gestaltung kommt auch in den beiden hier abgebildeten kleinformatigen Werken zum Ausdruck. Der Betrachter ist ganz nah an die beiden Damen herangerückt, ihre Köpfe thronen auf den kunstvoll drapierten Gewandteilen. Auffallend sind die grazilen Hände, die einmal eine rote Perlenkette präsentieren oder sich wie in einer Tanzbewegung drehen. Das erinnert an die Tänzerinnen und Frauenbildnisse der Secessionskünstler, die wesentlich von Grete Wiesenthal und dem modernen Ausdruckstanz inspiriert wurden. Auch der geneigte Kopf, die blasse Haut und der blasierte Blick ergänzen diesen Eindruck. Die beiden fast quadratischen Bildnisse stellen keine Porträts bestimmter Damen dar, sondern „porträtieren“ vielmehr einen ganz bestimmten Frauentypus. Im Wesentlichen sind es die empfindsamen und schöngeistigen Wesen, wie sie auch in den Werken von Gustav Klimt und Egon Schiele zu finden sind. Bei Nechansky tritt der psychologisierende Aspekt freilich in den Hintergrund, stattdessen wird der dekorative Charakter betont. Dabei zeigen diese beiden Kleinodien deutliche Parallelen zu den Entwürfen für die Wiener Werkstätte aus der Hand des Künstlers. Der Frauentypus, die geneigte Kopfhaltung, die manierierte Position der Hände und die Art der Kleidung tauchen auch in seinen Postkarten, Stoffen, Keramiken, Schmuckstücken und Objekten auf. Die hier dargestellten Arbeiten wirken ebenfalls wie Versatzstücke und könnten durchaus in Zusammenhang mit Keramiken oder Schmuck entstanden sein. Bemerkenswert sind auch Farbigkeit und Oberfläche der Malerei, die an das zarte Erscheinungsbild von keramischen Kunstwerken erinnern und den fragilen und spielerischen Gesamteindruck betonen.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

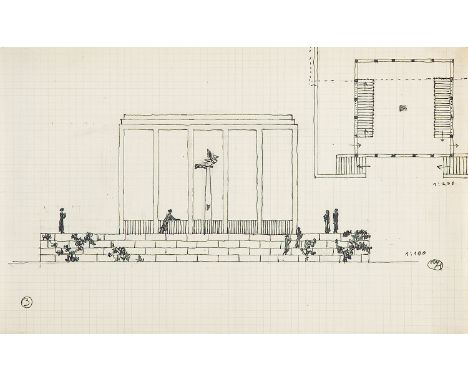

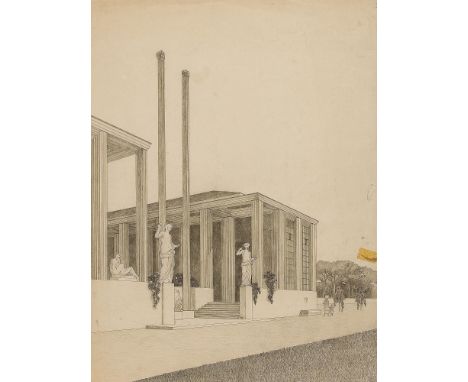

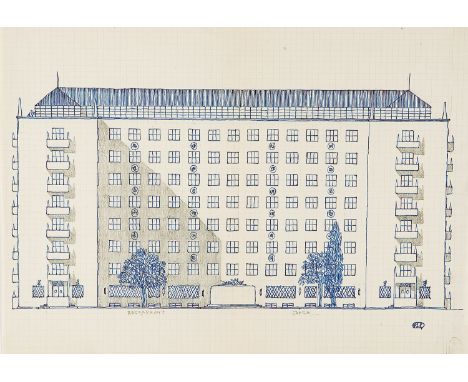

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für Ruhmeshalle und Gruft, 1935Tusche/Papier 21 x 34 cmmonogrammiert JHbeschriftet 1:100vgl. Ausstellungskatalog Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021, S. 355, Abb. 17, Projektvariante für eine Ruhmeshalle und Gruft österreichischer Musiker im Wiener Volksgarten, 1935SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 800 - 1600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 800Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

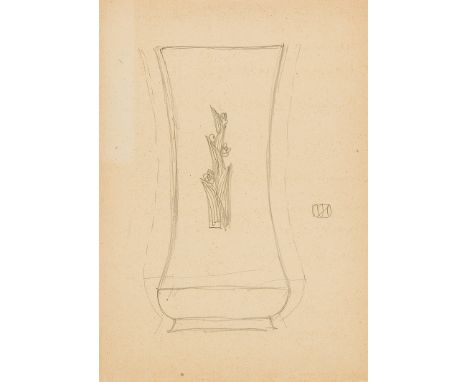

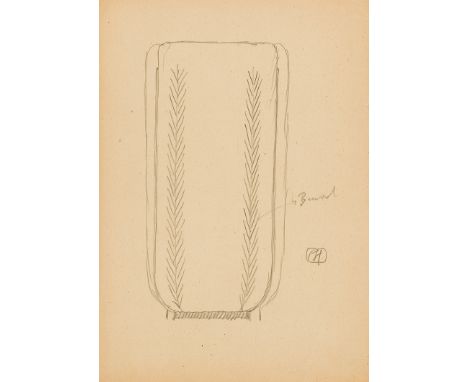

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)VasenentwurfBleistift/Papier 42,3 x 29,5 cmmonogrammiert JHgestempelt Prof. Josef Hoffmann Wien III. Salesianergasse 33beschriftet 3/103SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 200 - 400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 200Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

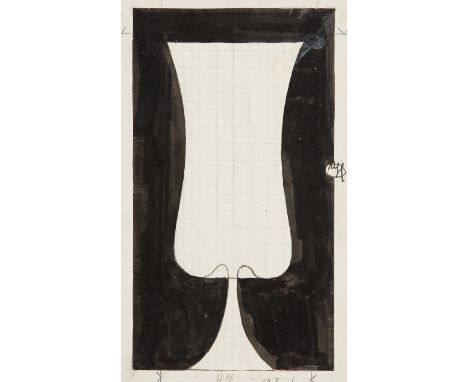

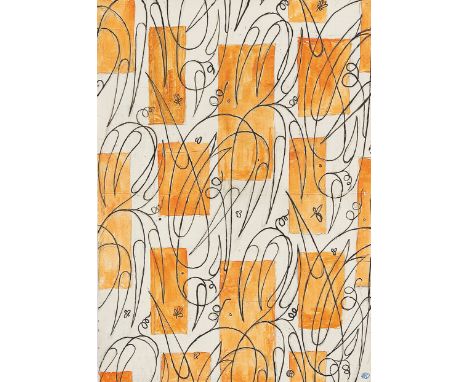

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Dekorentwurf Mischtechnik/Papier 41,9 x 29,6 cm monogrammiert JH verso gestempelt Prof. Josef Hoffmann Wien III. Salesianergasse 33SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

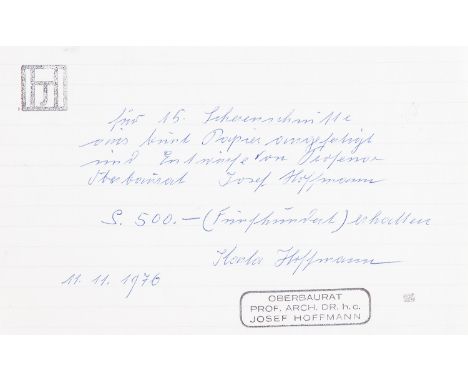

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Konvolut aus 16 ScherenschnittenBuntpapier in verschiedenen Farben, je circa 21 x 21 cmSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er 1939 beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 die "Versuchswerkstätte für schöpferische Formgebung“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbildeten. Hoffmann versuchte so, auf die Geschmackskultur Einfluss zu gewinnen. 1942 verfasste Hoffmann den vorliegenden Bericht. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

BRUNO REIFFENSTEIN (Wien 1868 - 1951 Wien)Cafe Viennoise auf der Pariser Kunstgewerbe-Ausstellung, 1925Silbergelatineabzug/Papier 43 x 53 cmverso gestempelt Photo Reifenstein Wien VIII. Bennegasse 24, sowie Atelierstempel Josef Hoffmann und händische Beschriftung Pariser Kunstgewerbe-Ausstellung 1925 RestaurantSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 200 - 400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 200Die Fotografie des österreichischen Fotografen und Fotoverlegers Bruno Reiffenstein entstammt dem Nachlass von Josef Hoffmann. Reiffenstein besuchte die Graphische Versuchs- und Lehranstalt in Wien. Er hatte ab den 1880er Jahren ein eigenes Atelier in Wien mit den Schwerpunkten Architektur- und Landschaftsfotografie. Anfang des 20. Jahrhunderts gründete er einen Architekturverlag. Während des Ersten Weltkriegs war er Mitarbeiter des Kriegspressequartiers. Reiffensteins Archiv an Architekturfotos diente auch zur Rekonstruktion beschädigter historischer Bauwerke nach dem Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche seiner Aufnahmen befinden sich heute im Bestand des Wien Museums und der Österreichischen Nationalbibliothek (Bildarchiv und Grafiksammlung). Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Das Café viennois war ein Bestandteil von Josef Hoffmanns berühmtem Österreichischem Pavillon für die Exposition Internationale des Arts Decoratifs in Paris (1925). Architekt des Cafés, das sich im Terassentrakt des Pavillons befand, war Josef Frank (1885 - 1967). Der Terrassentrakt enthielt ferner einen Orgelturm nach Entwurf Oskar Strnads und ein expressionistisches Glashaus von Peter Behrens.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf eines DeckelpokalesBleistift und Tusche/Papier 26,4 x 16 cmverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 600 - 1200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 600Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

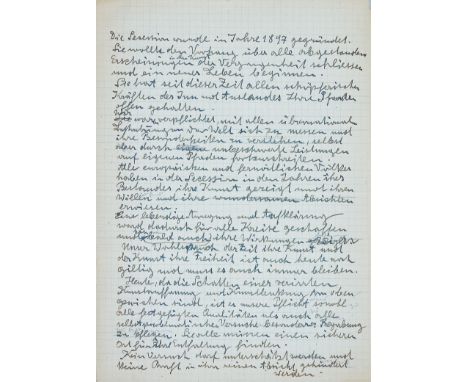

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Manifest zur Wiener Secession Tinte/Papier 29,7 x 21 cm handschriftlich verfasst von Josef Hoffmann, undatiertSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 300 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er 1939 beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 die "Versuchswerkstätte für schöpferische Formgebung“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbildeten. Hoffmann versuchte so, auf die Geschmackskultur Einfluss zu gewinnen. 1942 verfasste Hoffmann den vorliegenden Bericht. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EGON SCHIELE (Tulln an der Donau 1890 - 1918 Wien)Selbstbildnis, um 1917Bronze 28 x 16,5 x 21 cmPunze an der Seite: Egon Schiele IX/XXX (C) 1980Punze Unten: Venturi ArteEdition IX/XXX, Copyright 1980 von Venturi ArteSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 2000 - 3000STARTPREIS / STARTING PRICE € 2000Egon Schiele begann bereits 1906, mit nur 16 Jahren, ein Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zwei Jahre später verließ er die Akademie, weil ihn der starre Lehrplan zu stark einschränkte und gründete die "Neukunstgruppe" (Anton Peschka Anton Faistauer, Rudolf Kalvach, Hans Böhler, Erwin Osen, Franz Wiegele, Robin Christian Andersen, Arthur Löwenstein; später auch Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Sebastian Isepp, Albert Paris Gütersloh und Anton Kolig); im selben Jahr hatte er seine erste öffentliche Ausstellung. Frühen prägenden Einfluss hatte der Kontakt zu Gustav Klimt. Die Abkehr vom Jugenstil und zunehmende Hinwendung zu Expressionismus wurde durch die Freundschaft zu Max Oppenheimer ausgelöst. 1911 lebte Schiele zunächst in Krumau und anschließend in Neulengbach. Seine Aktdarstellungen führten zu einer Verurteilung wegen der "Verbreitung unsittlicher Zeichnungen" und einem 24-tägigen Gefängnisaufenthalt im gleichen Jahr. 1912 zog Schiele wieder nach Wien. Seine Karriere entwickelte sich kontinuierlich und wurde 1918 vom frühen Tod durch eine Erkrankung an der Spanischen Grippe, der auch Schieles Frau Edith erlag, jäh unterbrochen.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

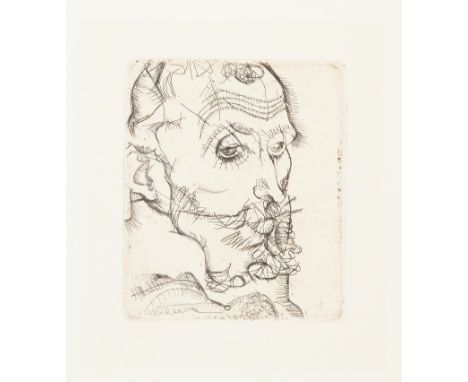

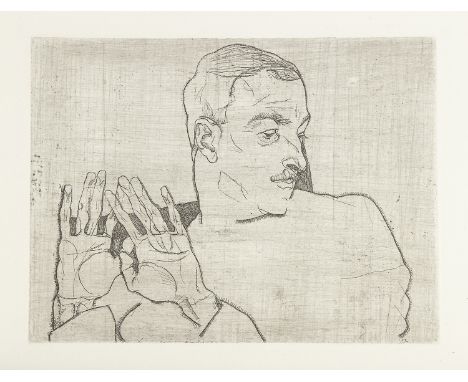

EGON SCHIELE (Tulln an der Donau 1890 - 1918 Wien)Bildnis Franz Hauer, 1914Kaltnadelradierung/Papier 13 x 11 cmEdition von 1969 von Otto Kallirverso monogrammiert und datiert OK 1969, sowie nummeriert 59/60, prachtvoller DruckProvenienz Sammlung Chrastek, WienSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 1600 - 3000STARTPREIS / STARTING PRICE € 1600Egon Schiele begann bereits 1906, mit nur 16 Jahren, ein Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zwei Jahre später verließ er die Akademie, weil ihn der starre Lehrplan zu stark einschränkte und gründete die "Neukunstgruppe" (Anton Peschka Anton Faistauer, Rudolf Kalvach, Hans Böhler, Erwin Osen, Franz Wiegele, Robin Christian Andersen, Arthur Löwenstein; später auch Oskar Kokoschka, Karl Hofer, Sebastian Isepp, Albert Paris Gütersloh und Anton Kolig); im selben Jahr hatte er seine erste öffentliche Ausstellung. Frühen prägenden Einfluss hatte der Kontakt zu Gustav Klimt. Die Abkehr vom Jugenstil und zunehmende Hinwendung zu Expressionismus wurde durch die Freundschaft zu Max Oppenheimer ausgelöst. 1909 erkannte der Kunstkritiker und Publizist Arthur Roessler die Bedeutung Schieles. In der Folge rühret er für den jungen Künstler die Werbetrommel, führt ihn in die Wiener Sammlerzirkel ein und vermittelt ihm seine ersten Aufträge. Auch in Roesslers eigener Stsammlung war Schiele mit einer exzellenten Werkauswahl vertreten. 1911 lebte Schiele in Krumau und anschließend in Neulengbach. Seine Aktdarstellungen führten zu einer Verurteilung wegen der "Verbreitung unsittlicher Zeichnungen" und einem 24-tägigen Gefängnisaufenthalt im gleichen Jahr. 1912 zog Schiele wieder nach Wien. Seine Karriere entwickelte sich kontinuierlich und wurde 1918 vom frühen Tod durch eine Erkrankung an der Spanischen Grippe, der auch Schieles Frau Edith erlag, jäh unterbrochen. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

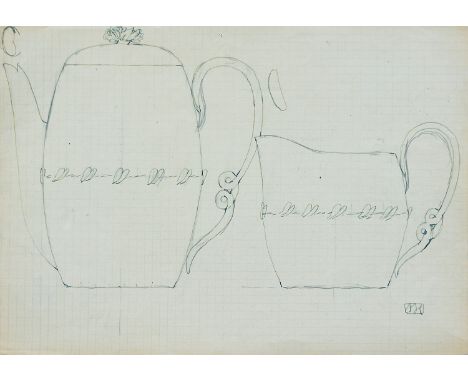

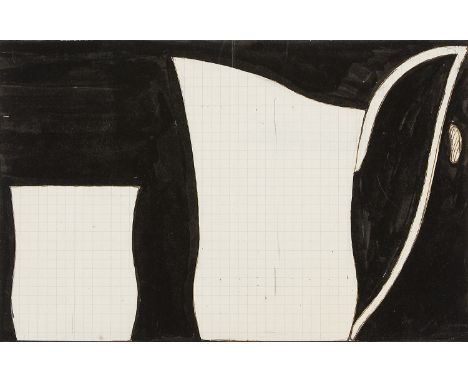

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Kannen mit BlätterkranzTinte/Papier 20,7 x 29,5 cmmonogrammiert JHverso Atelierstempel Josef HoffmannSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

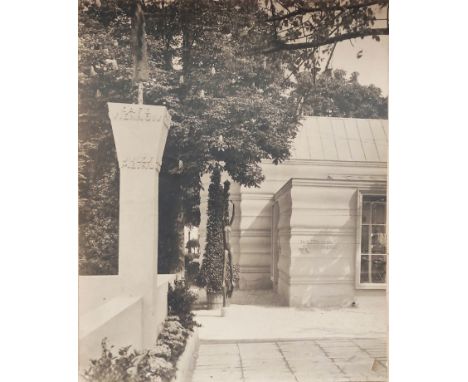

UNBEKANNTE FOTOGRAFIN/ UNBEKANNTER FOTOGRAF (Lebensdaten unbekannt)Österreichischer PavillonInternationale Kunstausstellung, Rom 1911Konvolut von 7 Silbergelatineabzügen/PapierSechs Fotografien je ca. 8 x 10 cm, eines 24,8 x 18,8 cmteilweise beschriftet Rom 1911 und mit Atelierstempel Josef Hoffmann versehenSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 700 - 1400STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 700Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

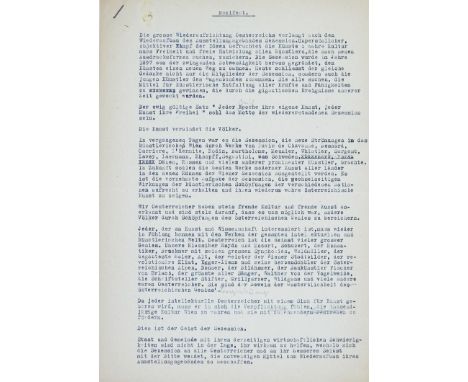

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Konvolut aus drei Schriften Schreibmaschine und Tinte/Papier 29,7 x 21 cm 1) Manifest zum Wiederaufbau der Wiener Seccession, August 1945, zweiseitiges Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen von Josef Hoffmann, datiert August 1945 2) Resolution von Ernst Huber, 1954, Misstrauensantrag gegen Secessionspräsident Meissner, signiert und datiert Ernst Huber, September 1954 3) Mitgliederliste der Wiener SecessionSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 400 - 600STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 400Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er 1939 beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 die "Versuchswerkstätte für schöpferische Formgebung“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbildeten. Hoffmann versuchte so, auf die Geschmackskultur Einfluss zu gewinnen. 1942 verfasste Hoffmann den vorliegenden Bericht. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Kleiner MessingkelchMessing 8,7 x 9 cmgemarkt WW, JH (Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann)SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 800 - 1200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 800Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

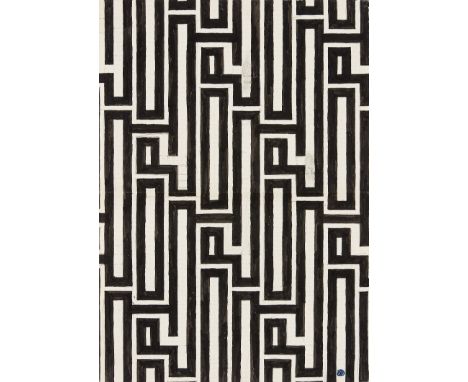

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Dekorentwurf, um 1935Tusche und Bleistift/Papier 42,2 x 29,9 cmmonogrammiert JHverso Atelierstempel Josef Hoffmann und nummeriert D/32montiert auf Papierabgebildet in Kristan/Bogner, Der späte Josef Hoffmann 2023, S. 169SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000Josef Hoffmann, Schüler von Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industrielle Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Zu den Kunden zählten hauptsächlich Künstler und die aufstrebende jüdische Ober- und Mittelschicht. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB), dem er bis 1920 angehört hatte. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.